コラム

うれしい出会い、あれこれ(46)

北日本新聞(2022年6月24日)掲載分より

大きな古材の板の前に置かれた、仕入れ先から届いた荷物。「コンポジション」という言葉が浮かんだ。

「荷物のこと」

この前店に行くと、お世話になっている仕入れ先から荷物が届いていました。荷物は包装紙で包まれ、側面はこれでもかと言うくらいの沢山のガムテープで大胆に留めてありました。片側は5本、もう一方は7本。手で切られたテープは勢い良く描かれた線のようで、どこか荷物自体がひとつのオブジェのように見えました。そして、たまたま大きな黒い板の手前に置かれていたことで、荷物と板に絶妙な構成が生まれていました。面白いなと思いしばらく眺めていましたが、そのままにしておく訳にはいかないので、写真を撮って荷物を解きました。

これまでに沢山の荷物を受け取ってきましたが、中に入っている品物はもちろん、荷造りの仕方にも送り主それぞれの人柄を感じます。「割れ物だから、そっと置いてね」という配達の方へのメッセージが書いてあるもの。梱包が厳重すぎて、どこから開けて良いのか分からない迷宮のような荷物もありました。また、梱包材には新聞紙が使われることがほとんどで、送られてくる地方それぞれの新聞が目新しく、思わず記事を読んで手が止まってしまうこともよくあります。中には何十年も前の新聞紙や、物によっては海外の新聞紙に包まれている時もあります。

何も分からずに店を始めることになった当時は、各地から届いた荷物から、品物の包み方や荷造りの仕方をずいぶん教えてもらいました。そして、荷物を開ける時のわくわくする気持ちは、今でも変わりがありません。

あれこれと書かせていただいたこのコラムも、今回が最後になりました。読んで下さった方からいただく言葉が励みになりました。これもまた、うれしい出会いでした。どうもありがとうございました。

荷物を解いた際、目に留まって残しておいた新聞記事。積もり積もって収納に困るほどになってしまった...

沖縄からの荷物が包まれていた新聞紙に見つけた、那覇市民会館についての記事。当時、この建物に心惹かれ、設計された沖縄の建築家・金城信吉さんを知った。ただ、金城さんや那覇市民会館に関する資料などはなかなか見つからず、もどかしい思いをしていた時だったので、この新聞記事は何とも嬉しかった。

「うれしい出会い、あれこれ」は、北日本新聞にて2018年9月から2022年6月まで、毎月第4金曜日に掲載されました。このホームページ版はそれを元に、本文の加筆修正、新たな写真や補足説明なども加えた拡大版として、2022年2月末より毎週金曜日にお届けしてまいりました。長期に渡る連載をご覧いただきまして、ありがとうございました。

2023.1.6

コラム

うれしい出会い、あれこれ(45)

北日本新聞(2022年5月27日)掲載分より

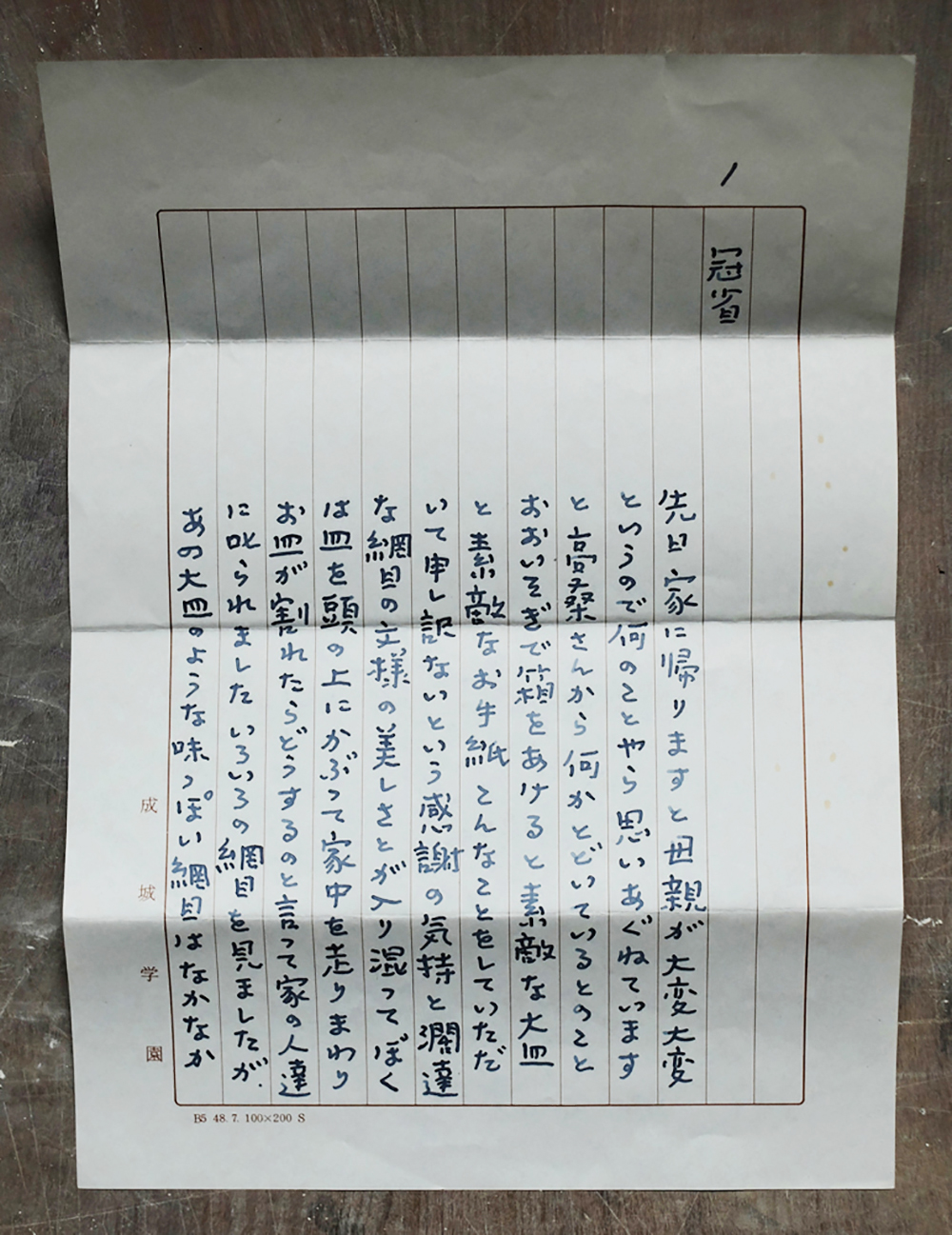

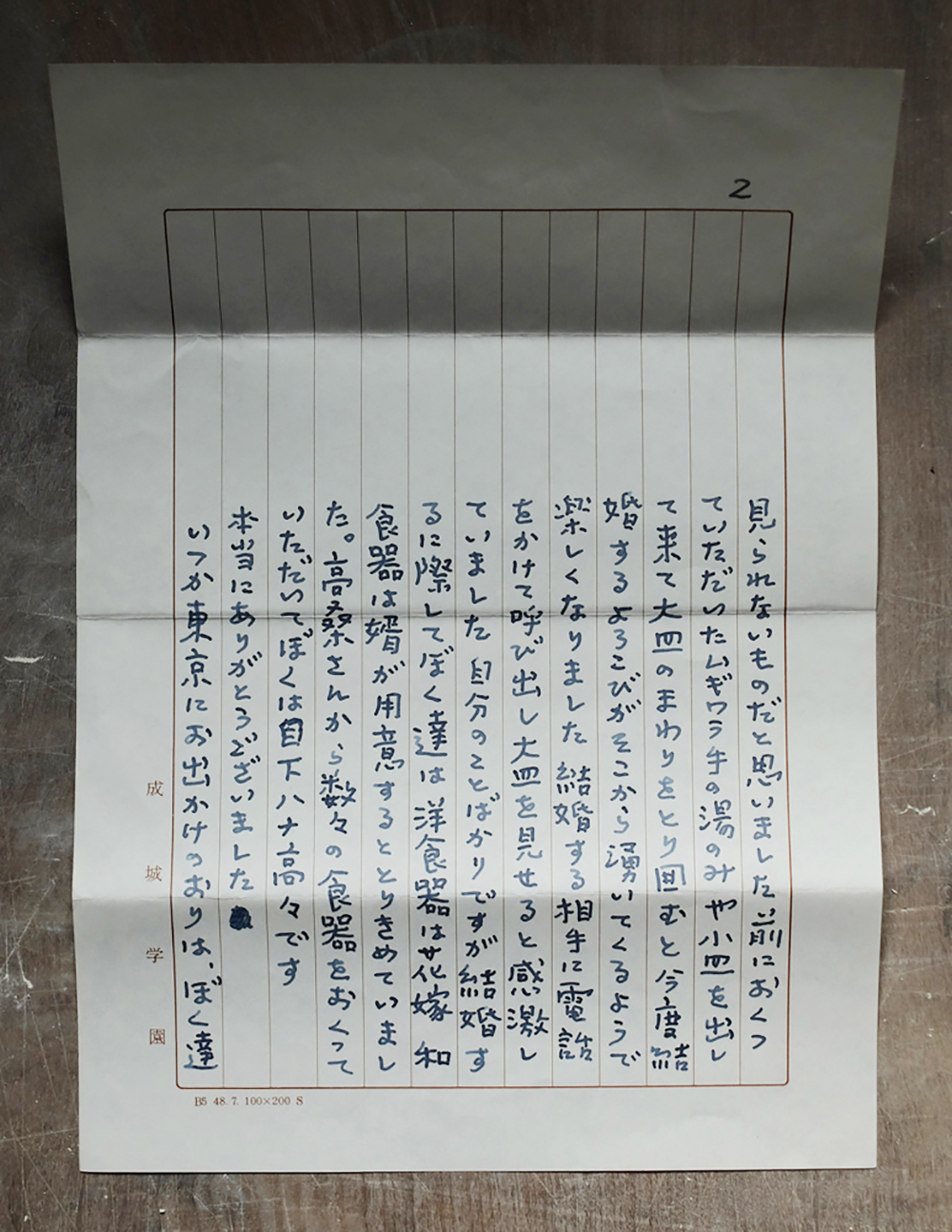

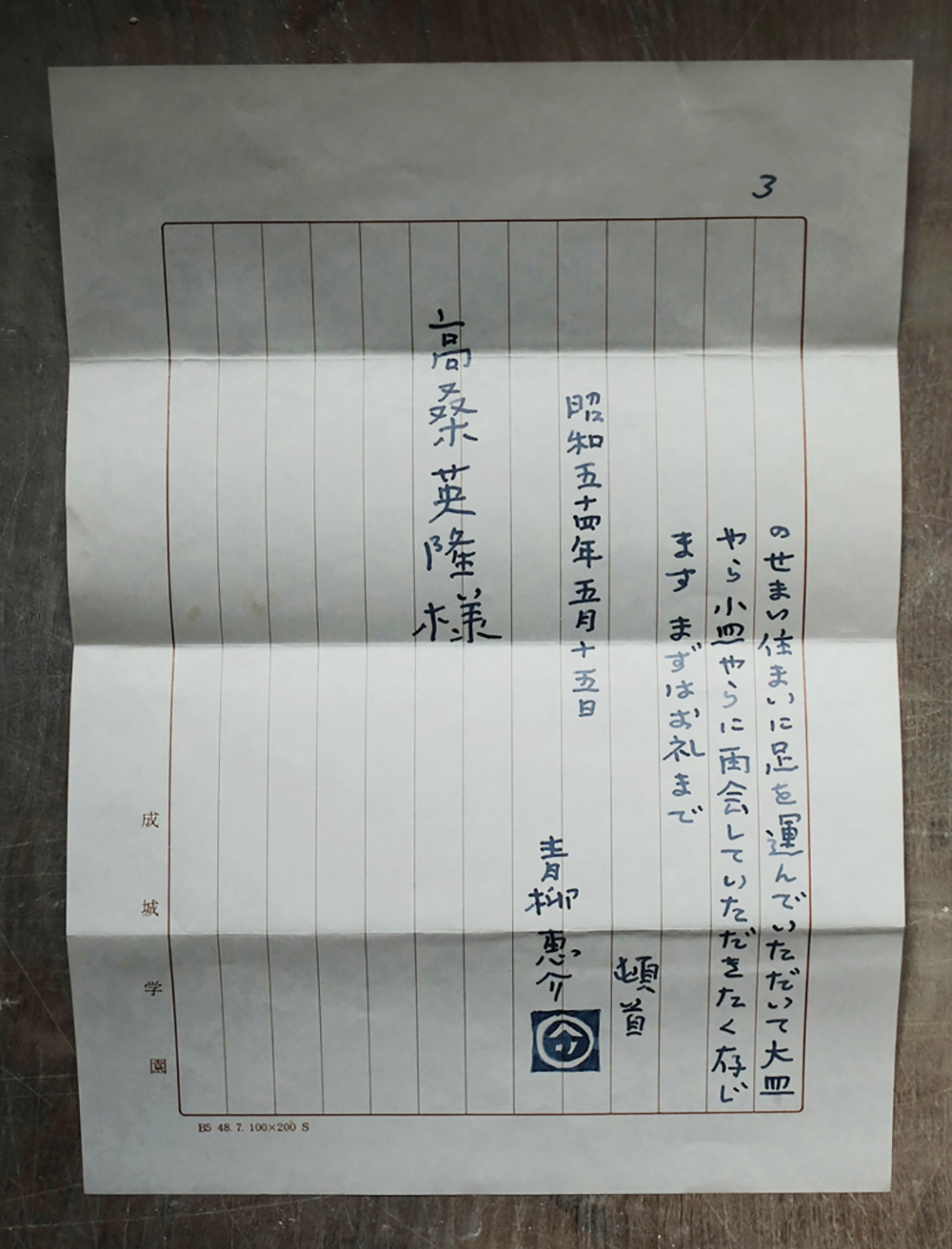

昭和59年(1984年)10月、東京の「べにや民藝店(5階ぎゃらりい)」にて行なわれた高桑英隆作陶展の案内状

「高桑さんと青柳さん」

先日、呉羽山で作陶されている高桑英隆さんから、「ちょっと紹介したい人がいるのだけど」と電話がありました。その人は、古美術評論家の青柳恵介さんで、先週から水墨美術館で始まった企画展の講演会で富山に来られるとのことでした。

青柳さんは、高桑さんの若い頃からの友人で、以前から良くお話を聞いていました。お二人が知り合ったきっかけは、高桑さんの先生を介してということです。青柳さんが結婚される際、その先生からお祝いに高桑さんの器が贈られ、追って高桑さんからも「まだ見ぬ人ながら、おめでとう」と染め付けの大皿が届き、夫婦で感激されたそうです。

高桑さんから見せてもらった過去の作品展の案内状の中には、青柳さんが紹介文を書かれた38年前の一枚がありました。その文章は、「高桑さんが食器の展覧会を開くから、友人として何か書けと言う。困った。ほめてもけなしてもいいと言う。尚更困った。」という何とも砕けた、お互いのユーモアを感じる始まりでした。

そして、高桑さんから贈られた大皿の染め付けの網目文様について、「単純な線であればあるほど、筆を持つ人の生活や内容が現れてくるものではないだろうか。(中略)高桑さんの生活の軸は、ワサビとりや梅干しや豆腐作りの婆さんによって回転しているのであり、そこから、あの筆捌きも生まれるのであろうと思う。」とありました。同じく高桑さんの力の抜けた線の魅力を感じている私には、その表現が心に染みました。

講演会当日、青柳さんとお会いできたのは僅かな時間でした。お二人が交わされた言葉も多くはありませんでしたが、それでも親密な空気はそばに居てとても伝わってきて、いいなと思いました。

当時、青柳さんから届いたお礼の手紙も見せて下さった。青柳さんが、あまりの嬉しさに皿を頭の上にかぶって家中を走り回り、家の人に怒られたという話が何ともチャーミングで面白い。文面や文字から、青柳さんの人柄が感じられる。

富山県水墨美術館にて、青柳さん(左)と高桑さん(右)。手前は高桑さんの奥様、まち子さん。

以下は、案内状の文章です。

高桑さんの食器 青柳恵介

高桑さんが食器の展覧会を開くから、友人として何か書けと言う。困った。ほめてもけなしてもいいと言う。尚更困った。

僕に或るいい事があった時、高桑さんが網目の染付の大皿を贈ってくれた。僕はその大皿の染付の筆捌きに感心した。生意気なことを言うようだが、格子文様とかムギワラ手とか網目とか、大昔からある単純な文様がやはり食器には一番向いている。ところが、そういった一番単純なものが現代の焼物では、まことにお粗末な感じで、何か定規とかコンパスを使って書いた殺風景な線、そうでなければワザと稚味をねらったイヤミな線をよく見かける。高桑さんの筆捌きは、そのどちらでもなかった。具体的にほめろと言われれば困ってしまうのだが、こいつはいい、使ってみたい皿だという確かな手応えがあったのである。

単純な線であればあるほど、筆を持つ人の生活や内容が現れてくるものではないだろうか。高桑さんはワサビの御浸しとか梅干しの作り方といった話になると、目が輝いてくる。どこそこの山の奥でひっそりと豆腐を作っている婆さんの話、その豆腐について等々、独演会が始まることになる。一歩間違えば気障になるが、高桑さんの生活の軸は、ワサビとりや梅干しや豆腐作りの婆さんによって回転しているのであり、そこから、あの筆捌きも生れるのであろうと思う。

高桑さんの住所は富山市追分茶屋お花畠66という所である。何とのどかな地名ではないか。

どうぞお花畠で出来た食器を沢山買って下さい。

2022.12.30

うれしい出会い、あれこれ(44)

北日本新聞(2022年4月22日)掲載分より

中川さんの店にあった、タイヤがキャスターになっている木製の車。日曜大工的な作りだが、作った人の気持ちが伝わってくる。もの入れとして作ったのだろうか...?いろいろと想像が膨らむ。

「倉・中川武彦さん」

数年前まで岡山県の倉敷に、中川武彦さんが営まれていた手工芸品店「倉」がありました。その店には、中川さんが国内を始めアジアを中心とした世界の国々を歩き、見つけて来られたさまざまな品物が置かれていました。中川さんは、「きくち民芸店」の菊地龍勝さん、粟巣野の家具工房「KAKI」の柿谷さん家族、染織りの豊田栄美さんなど、私がお付き合いのある富山の方々と、とても縁の深い方です。

現在は京都市内のご自宅の一角で、残った品物を並べた小さなスペースを静かに運営されており、今回ようやく訪ねることが出来ました。「もうほとんど整理したから、半端な物しか残ってなくて悪いけどなぁ」と言われましたが、ぱっと見ただけでも興味を引かれる物が幾つもありました。そして、それらの品について尋ねると、80歳を過ぎているとは思えない驚くべき記憶力で、仕入れた場所はもちろん、その土地の生活風景や話した会話まで、何十年も前のことを事細かに、話家のような語り口で教えて下さいます。

品物の中に、他とは少し趣の異なる、手作りの木製の車(写真)がありました。とても愛嬌があるのですが、よく見ると、何とタイヤ部分はキャスターが付けられています。これに関しては、さすがの中川さんも日本の蚤の市で見つけたこと以外は不明とのことでしたが、こんなとぼけた物まで集めてこられる目と心の自由さが、素敵だなと思いました。「これ、面白いよなぁ」と、子供のように嬉しそうに呟かれていました。

その後も、20代で店を始めることになった経緯から、中国で見つけた大人くらいに大きな張子の豚の貯金箱を、大きな段ボールに詰めて持ち帰ろうとしたところ、空港の荷物検査で怪しまれて恥をかいたという話まで、楽しく興味深いお話は尽きませんでした。

車の後ろ側。「STEP VAN 2008」とあるので、2008年に作られたものなのかもしれない。奥は中川武彦さん。

店内に無造作に置いてあった、何十年も前の中国の商品展示会での来賓用パス。写真は若かりし頃の中川さん。

中川さんが見つけてこられた、台湾の包丁と中国のピッチャー、タイの馬の土人形。どれも生活の中から生まれた物が持つ、何とも言えない素朴な愛らしさがある。中川さんが海外で集めてこられた品物は、他では見たことがない魅力的なものが沢山あった。

木の車には、ペルーの木彫りのネコ(?)の人形が4匹仲良く収まった。

2022.12.23

うれしい出会い、あれこれ(43)

北日本新聞(2022年3月25日)掲載分より

「ウォーリードールズ」

この3センチにも満たない小さな人形は、「ウォーリードールズ」と呼ばれ、中南米の国グァテマラで昔から作られています。これは子供たちのためのおまじないの様なもので、寝る前に心配事をこの人形に話し、それを枕の下に入れて眠ると、翌朝には人形がその心配事を消してくれているというものです。

ウォーリードールズは、薄い木の板で作られた簡素な可愛らしい箱に6つほど入っています。一つ一つの箱には、マジックペンで描いたと思われる適当な模様が入っていて、その気の抜けた模様を眺めているだけでも気持ちが和みます。

人形は、丸めた紙を芯にして、その上から布の端切れが巻かれ、腕は針金や細い木の棒を糸でくるくると巻かれて固定されています。そして、顔には目と口が同じく適当に描かれ、髪は砂のような素材で出来ているという、なかなかに手の込んだ作りです。 昔と比べると作る人はずいぶん少なくなったそうですが、現在でも作られています。

多くの不安に包まれた今の世の中では、目に見えるものや数値化できるものだけが全てのように思え、私たちはそれらに日々翻弄させられているように感じます。目には見えないささやかな祈りや願いなんて、笑われてしまうかもしれません。しかし、このような素朴なものに触れると、お金や物、数字では測れない心の豊かさ、その大切さを感じずにはいられません。

先日、店に来られた女性が「わー、懐かしいー」と、ウォーリードールズを手に取りました。「私、小さい頃にこれを持っていて、結構な年齢になるまで信じていたんですよね。今でもまだ作られてるんですね…」と、少し気恥ずかしそうに、そして嬉しそうに、この人形たちを求めていかれました。

箱の模様は赤と緑で描かれていて、本当にさまざまなものがある。模様から描く人の個性が感じられて、楽しい。

ウォーリードールズと説明書き

奥は同じくグァテマラの入れ子の箱。大きさは違うが、作りはウォーリードールズの箱と一緒。

2022.12.17

うれしい出会い、あれこれ(42)

北日本新聞(2022年2月25日)掲載分より

左から 村上大作さん 、富美子さん、 お手伝いの岩田栄子さん

「因島の農家 村上さん夫婦」

毎年、秋の終わりから春の初めにかけて、瀬戸内は因島(広島県)で農家を営む村上大作さん・富美子さん夫婦が、柑橘を売りに富山に来てくれます。

村上さん夫婦と出会ったのは12年前、まだ店を始めて間もない頃です。その時、大作さんは会社員として働いていて、転勤で東京から富山に引っ越して来られたばかりでした。夫婦で街中を散策中、たまたま通りかかって林ショップに立ち寄ったのをきっかけに、じわじわと仲良くなり、そのうち毎週のように飲みに行く間柄になりました。

当初、大作さんは富山では1年くらい勤め、その後は実家である因島の柑橘農家を継ぐつもりだったそうですが、こちらの生活が楽しくなり、結局6年半ほど富山暮らしは続きました。因島に戻られる頃、ちょうど私が店の隣のスペース(スケッチ)を借り始めたこともあり、収穫期にはそこで柑橘販売をしましょうという話になったのです。

そんなことから始まった柑橘行商も今シーズンで6年を迎え、今では毎回楽しみにされている方が沢山おられます。瀬戸内で育った採れたての柑橘の美味しさはもちろんですが、お二人のカラッと気持ちの良い、印象的な人柄に惹かれる人も多いのではないでしょうか。今シーズンは昨年の寒波の影響で、畑が大きな打撃を受けたそうですが、それはそれで仕方がない、という感じです。

ワゴン車いっぱいに柑橘を詰め込んで、遠い因島から何度も富山にやって来る村上さん夫婦。偶然のタイミングが重なって出会ったお二人と、形を変えながら今でもお付き合いが続いていることの不思議さと嬉しさを感じます。

柑橘販売のある週末は、活気のある賑やかな声が隣から聞こえてきて、それを静かな店内で聞くのが秘かな楽しみになっています。

行商の際は、毎回たくさんの人で賑わう。曇りや雨の多い富山だが、お二人が来る時は天気に恵まれることが多い。

Banjoh-ya(盤常屋)の村上さんご夫婦の柑橘販売会は、毎年10月頃〜3月頃までほぼ月に一度、林ショップ隣のスケッチで行なっています。Banjoh-ya インスタグラム

2022.12.9

うれしい出会い、あれこれ(41)

北日本新聞(2022年1月22日)掲載分より

映像が写し出されたスクリーンを背景に「三番叟」を舞う野村萬斎さん

「狂言師・野村萬斎さん」

お正月の朝にラジオをつけると、新春特番で狂言や能をしていることがあります。鼓や笛の囃子に、「イヤー」「ヨーイ」という掛け声を聴くと、どこか身が引き締まる気持ちになります。

最近、テレビで狂言師の野村萬斎さんを特集した20年前のアーカイブ放送を見ました。その中で特に印象的だったのは、番組の最後にテレビスタジオで舞われた「三番叟」でした。三番叟は五穀豊穣を祈る舞です。萬斎さんの希望で、舞台の背後に三枚の大きなスクリーンが設置され、そこに空に流れる雲の映像が映し出されるというセットがとても斬新でした。

以前にもバレエの「ボレロ」(モーリス・ベジャール振付)を、萬斎さんがアレンジし、日本舞踊家と共にオーケストラの演奏で舞われている映像を見たことがあります。私はボレロがとても好きなので、最初は半信半疑でしたが、素人目にも古典芸能の型を大切にしながらボレロの世界を表現されていて、感動しました。本家の赤く丸い舞台に対する白く四角い舞台、背景に大きな満月が浮かんでいるだけのシンプルな舞台セット。灯籠を用いた演出も素晴らしかったです。

「三番叟」と「ボレロ」、どちらも前衛的な演出で、奇をてらったかのように聞こえますが、全く違和感が無く自然です。それは、舞踊やそれぞれの演目に対する深い理解と解釈をもとに、それをその時代の技術をどう生かして表現できるかということに、真摯に向き合われているからだと思います。

余談ですが、三番叟が終わった後、エンディングに流れてきたのがプログレッシブロックバンド「ピンク・フロイド」の曲で、これは番組の演出にしびれました。野村萬斎さんは、まさにプログレッシブ(進歩的)な狂言師だと感じるので。

NHKハイビジョンスペシャル「いま裸にしたい男たち 野村萬斎〜35歳 飄々(ひょうひょう)と現代(いま)に舞う」(2001年放送)より

エンディングに流れたピンク・フロイドの「Run Like Hell」が収録されたアルバム「THE WALL」

2022.12.2

うれしい出会い、あれこれ(40)

北日本新聞(2021年12月24日)掲載分より

「来年は寅年」

早いもので、今年も気がつけば年の瀬。来年は寅年です。店には国内から国外まで、様々なトラが集まりました。(写真左上より時計回りに)

・韓国のオンドル紙で作られた古いお守り。韓国では虎は縁起物とされています。オンドルとは、韓国の伝統的な家に見られる床暖房で、床材としてこの紙が使われているそうです。 素朴な作りと、長い手足のジグザグ模様がモダンな印象の、何ともユーモラスなお守りです。

・赤い紐がついた、虎のぬいぐるみストラップはインド製。黒いスパンコールの目が独特です。脚がとても長く、虎というより、これに羽根をつけたら蜂になりそうだなと思います。

・型染め作家・名取敏雄さんの、額装された染め布とカード。大胆な色使いと、何とも言えない愛嬌のある図案が魅力的です。模様が入った真鍮の額も、名取さんお手製です。

・呉羽山で作陶されている高桑英隆さんの赤絵の陶額に、私が作った親子虎の銅板レリーフを合わせました。

・富山土人形を制作されている土雛窯の虎。絵付けは自分でさせてもらいました。右は昔ながらの絵付けに習ったもの、左は自分なりにアレンジしたものです。

・富山市内で創作人形を作られている、島裕子さんの小さな干支人形。たてがみや髭が羊毛を使って表されている、ユニークな阿吽(あうん)の親子虎です。

・首振りの虎張子は、赤ベコで知られる会津の郷土人形。赤ベコとは対照的な、キリッとした凛々しい佇まいです。

・メキシコの空き瓶を利用した置物。瓶の胴部分と栓に虎の顔が付いていて、その奔放な造形にメキシコらしさを感じます。飾りなのか実用なのか、良く分からない不思議な魅力があります。

店を始めて干支が一回りしました。トラわれない心を、いつまでも持っていたいです。

来年(2023年)は卯年です。

2022.11.25

うれしい出会い、あれこれ(39)

北日本新聞(2021年11月26日)掲載分より

銅鋳物の花器(高さ25センチ)

「叔父が作った鋳物の花器」

店を始めた時から、ずっと店内に置いている銅鋳物の花器があります。

私の母の実家は古くから続く高岡の銅器問屋で、家の中には沢山の鋳造品が所狭しと並んでいます。その中にこの花器を見つけたのですが、他のものとは明らかに違う雰囲気がありました。

まず、昔ながらの高岡の鋳物とは異なり、一切の装飾がありません。形も極めてシンプルで、上下の広がりと胴のくびれが絶妙な均整を保っています。四面の角は研ぎ澄まされていて、陰影がくっきりと現れます。特に花を生けなくても彫刻作品のような存在感がありますが、花器としても、しっかりと花を生かしてくれます。

そして不思議なのは、洗練された佇まいの中にも、どこか愛らしさや親しみを感じるところです。よくよく眺めてみると、面と面のライン、また口や底面のラインに微妙な揺らぎがあることに気付きました。この形状は、動力で回転させての仕上げ(研磨)が出来ないので、一面一面を手で仕上げなくてはいけないそうです。これがなかなか大変な仕事だと聞きましたが、手作業によって自然と生まれた揺らぎが、愛らしさに繋がっているように思えます。

これは、問屋経営の傍ら鋳物も手がけていた叔父が、記念品の依頼を受け、昭和の終わり頃に制作したものでした。叔父は早くに他界し、わずかに残っていたこの花器は参考品となっていました。この普遍的な美しさを持つ作品を見てもらいたい。そして簡単なことではありませんが、いつか復刻出来ればと思い、店を始めることになった際、置かせてもらうことにしました。

つい先日、店を訪ねてくれた若くて現代的なカップルが、この花器に注目してくれました。そんな嬉しい出会いを、これまでに色々ともらっています。

花器の形。一見すると対称形に見えるが、実際は上辺(口)のほうが下辺(底)よりも5ミリほど大きくなっている。この細くて高さのある造形は、重量のある金属だからこそ可能だと言える。

口部分(上)と底部分。仕上げの研磨は手作業のため、辺のラインは直線ではなく、厚みも不均一。シャープな造形と自然に生じた微妙な揺らぎが、美しいバランスを生み出している。

復刻途中、生地段階の花器。いくつかの失敗を経て、数本の生地が出来上がった。これから仕上げと色付けに入る。どちらも作品の良し悪しに関わる大切な工程。銅の良さは、時間と共に落ち着いた色に変化していくところ。完成がとても楽しみです。

2022.11.18

うれしい出会い、あれこれ(38)

北日本新聞(2021年10月22日)掲載分より

レオナルド・ダ・ヴィンチ『最後の晩餐』(1495〜1498年作)の模写

「小学生の模写作品」

林ショップの並びでコーヒースタンドを営む井上佳乃子さんの息子、小学3年生の音布(おんぬ)くんが、世界の名画を写してみたという絵を見せてくれました。

ムンクの「叫び」、マティスの「ブルーヌード」、ピカソの絵の題名は忘れてしまいましたが、素直な視点と、彼が持つ絵心が発揮された模写に思わず見入ってしまいました。中でも心を打たれたのはレオナルド・ダ・ヴィンチ作の「最後の晩餐」です。

中央のキリストはもちろん、両脇の12使徒も全員が描かれ、机や背景も細かく描かれています。見ているうちに、本家の絵は一体どんなだったかと気になってきました。あまりにも有名な作品なので、全体のイメージはあるものの、細部まで詳しく見たことは今までありませんでした。

そうやって二人の「最後の晩餐」を並べて見てみると、より楽しく、味わい深く鑑賞できました。特にキリストと使徒達の表情や仕草は、彼ならではの捉え方や気持ちが伝わってきて嬉しくなります。

そして気付いたことがもう一つ、本家には皿やパン、料理がテーブルいっぱいに並んでいるのですが、彼の絵はキリストの前の一皿だけなのです。これはただ描き忘れただけなのか、それともあえてそうしたのか…?

本来は、「この中の一人が私を裏切る」というキリストの言葉に周囲が動揺している場面が描かれているそうですが、彼の絵はむしろ料理が一皿しかないということに皆が動揺しているように見えて、何とも微笑ましく感じます。「ちょっと、いくらなんでもこれは少なすぎるでしょ…」と聞こえてくるようです。

これはぜひ立派な額に入れて飾りたいと思い、彼とその約束をして絵を預かりました。

後日、額装した『最後の晩餐』。画材店の方が、ぴったりの油絵用の額を見繕ってくれた。

ヨハネス・フェルメール 『真珠の耳飾りの少女』(1665年作)

エドヴァルド・ムンク 『叫び』(1893年作)

アンリ・マティス 『ブルーヌード』Ⅰ〜Ⅲ(1952年作)

パブロ・ピカソ 『ピアノ』(1957年作)

おんぬ君の『最後の晩餐』は、井上佳乃子さんの店「SIXTH OR THIRD COFFEE STAND」に12月頃より年末まで飾ります。

2022.11.11

うれしい出会い、あれこれ(37)

北日本新聞(2021年9月24日)掲載分より

「母のスマホケース」

先日、母が遂に携帯電話をスマホにしてきたと、替えたばかりのものを見せてくれました。併せて買ったというスマホケースもすでに装着されていて、裏返してみると可愛らしいイラストがカラフルな線で描かれていました。どこか見覚えのあるイラストだなと思い、よく見てみると「MARK GONZALES」とあり、びっくりしました。

MARK GONZALES(マーク・ゴンザレス)はアメリカのベテランプロスケーターで、通称ゴンズと呼ばれています。ゴンズを知ったのは、20代の頃、東京都内の写真現像所で働いていた時です。同僚の女性がスケートボードをしていて、スケーターを撮影するカメラマンを志し、写真学校に通いながら現像所でアルバイトをしていました。彼女がいつも職場にスケートボード雑誌を持ってきていて、空いた時間に見せてもらっていたのですが、そこにゴンズが紹介されていたのです。

スケートボードの世界は詳しく知りませんでしたが、ゴンズの独特な風貌、ファッションや奔放なスタイルに自然と心惹かれました。それから、色々教えてもらううちに、ゴンズが所属していたチームのDVDまで買うくらいにのめり込んでいました。

マーク・ゴンザレスがアーティストとしての一面も持っていることは知っていましたが、スマホケースのデザインになるまでストリートアートが浸透していることには驚きました。ただ、母はもちろんゴンズのことなど知る訳がありません。数ある中からそれを選んだ理由は、イラストを一目見て気に入ったからだそうです。これはアーティスト冥利に尽きるなと、嬉しくなりました。

以前、このイラストが描かれたジャケットを店で見かけたことがあるので、それを母に贈るのも良いかなと思っています。

マーク・ゴンザレス(2005年)

2022.11.4

うれしい出会い、あれこれ(36)

北日本新聞(2021年8月27日)掲載分より

空調服を着て仕事をする左官職人

「職人さんの空調服」

この夏の猛暑も大変で、クーラー無しでは普通に過ごせませんでした。街では、携帯用の小さな扇風機を持ち歩いている人の姿をよく見かけました。

暑さ対策の製品として興味を引かれるのは、「空調服」と呼ばれる工事現場などで着用する扇風機(ファン)が内蔵された作業着です。先月末から林ショップの改装工事が始まったのですが、その間に様々な職人さんが出入りし、中にその空調服を着ている方がおられたので、服のことを教えてもらいました。

上着の背中側に付いた2つのファンから空気が取り込まれ、服の中を循環し、首元や袖元から抜けます。暑い現場作業で汗をかき、そこに気流があたることによって生じる気化熱を利用し、体を涼しくするという仕組みだそうです。クーラーの無い部屋に住んでいた20代の頃、暑さをしのぐ為に濡れたタオルで体を拭き、そこに扇風機を当てて涼をとっていたことを思い出しました。空調服には、長袖・半袖・ベスト、中に保冷剤をセットできるものなど、様々な種類があるそうです。

機能面以外にも面白いと感じるのは、やはりその外見です。扇風機をそのまま服に付けてしまうという、何とも大胆なアイデアにはびっくりしました。開発された方のとらわれない心を感じます。また、スイッチを入れると服が膨らみ、ふっくらとした愛らしい姿になり、その間は「ブーン」というモーター音がずっと鳴っていて、どことなく昆虫の羽音をイメージさせるものがあります。知れば知るほど新たな魅力を感じ、自分の仕事には特に必要ないですが、とても欲しくなりました。

今後もますます暑さが厳しくなっていくとすれば、「空調スーツ」や「空調服ファッション」をいうものも生まれてくるかもしれません。

ファンが回ると、中に空気が取り込まれ服が膨らむ。この空調服はCG的な模様にシックな色合いがオシャレ。「そのうちに、これで空も飛べるようになるんじゃないか…?」と想像してしまいます。

2022.10.28

うれしい出会い、あれこれ(35)

北日本新聞(2021年7月23日)掲載分より

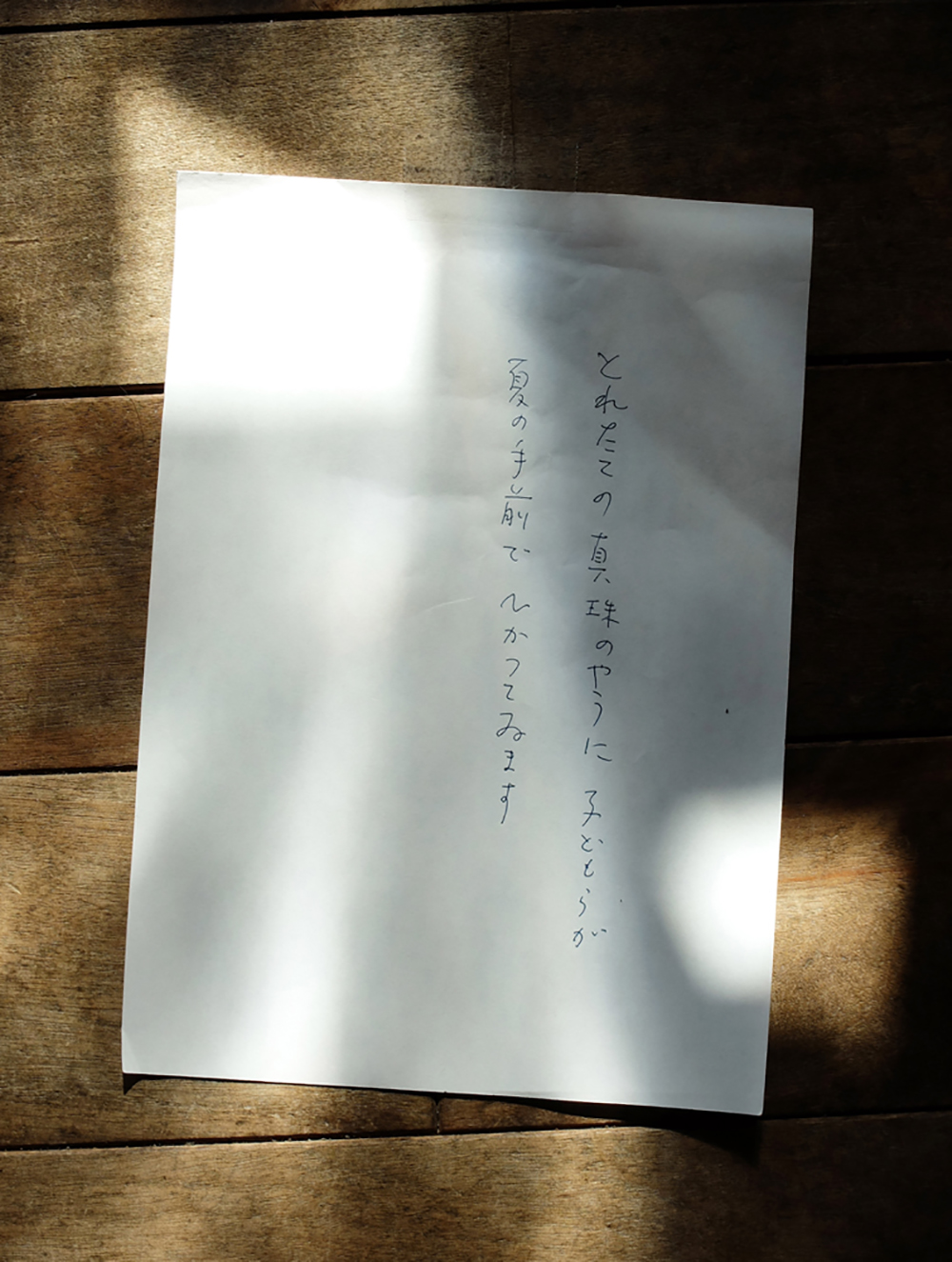

笹井宏之さんの歌が書き残されていたメモ紙

「二つの短歌」

梅雨が明けました。

明けた途端に快晴が続き、強い日差しの眩しさと濃い影のコントラストは、「今年も夏が来たな」と感じさせられます。そして、この時期が来ると思い浮かぶ、二つの短歌があります。

―とれたての真珠のやうに子どもらが夏の手前でひかつてゐます―

これは、林ショップの店番をしてもらっている樋口ゆちこさんが、店のメモ紙にこの歌を書き残していたのを偶然見つけ、知りました。楽しい夏を心待ちにする子供たちの様子でしょうか。何とも言えない瑞々しさ、透明感にあふれていて、新しい世界を体験したような感覚になりました。後日、作者は笹井宏之さんという現代の歌人だと教えてもらいました。そして、笹井さんは病によって26歳の若さで亡くなられたということも。

―無言になり原爆資料館を出できたる生徒を夏の光に放つ―

これは一昨年の宮中行事「歌会始」にて選ばれた、重藤洋子さんという中学校の先生をされている方の歌です。その時のニュースで紹介されているのをたまたま目にし、その途端、ぱっと光景が浮かびました。淡々とした言葉の構成の中に、博物館内の暗さと外の眩しさ、静と動、過去・現在・未来、戦争と平和、くっきりとした対比が次々に連想されて、心動かされました。歌会始は1月なので、夏にあらためてこの歌に触れたいと思い、メモ紙に書き写しました。

どちらの歌も、夏という季節ならではの光の表情を感じます。日本語が持っている奥の深さ、短歌という表現の魅力をあらためて教えてもらいました。

夏の光というと、印象的な日常の瞬間があります。この二つの短歌に感化され、私も歌を作ってみました。

―店内に差し込む夏の夕の陽が教えてくれた硝子の秘密―

2022.10.21

うれしい出会い、あれこれ(34)

北日本新聞(2021年6月25日)掲載分より

駐車場で見つけた「空あり」の看板

「『空あり』とは」

つい最近テレビをつけると、たまたまイラストレーターのみうらじゅんさんが大学で講義をされている番組が流れていました。

その中で、駐車場などでよく見かける「空あり」という看板が取り上げられていました。みうらさんは仏教において大切な意味を持つ「空(くう)」という考え方と結びつけ、それを「くうあり」と読み、実はこの看板には仏教の真髄が書かれていることに気付いたという話を、おもしろ可笑しくされていました。「『ない(空)』が『ある』ということは一体どういうことなのか?」さらに、「『空なし』、『ない』が『ない』とは?」と。

みうらさんは仏像好きとしても有名で、仏教に造詣が深い方ではありますが、ごくありふれた看板の見方を変え、こんな解釈をしてしまうなんて目から鱗が落ちました。また、般若心経の文字を街の看板から見つけて、写真を撮り写経(写真経)する「アウトドア般若心経」という活動もされています。以前、実際にその展示を見る機会がありましたが、見れば見るほど感じるものがありました。

物事を新しい視点で捉えるということでは、民藝の親である柳宗悦も、それまで見向きされなかった民衆の生活道具の中に美しさを見つけ、それらを探し集めて紹介しました。内容は違いますが、どこかみうらさんと繋がるものを感じます。さらに晩年には民藝に仏教の思想を取り入れ、大きく展開したところにも通じるものがあり…。ちょっと深読みし過ぎかもしれませんが、いずれにしても、どちらもとらわれない自由な目を持っていないと見出せないことだと思います。

ちなみに、林ショップのある場所は「本願寺富山別院」の建物の一角にあたります。お寺には月極駐車場があり、今は「空あり」でした。

「空」

2022.10.14

うれしい出会い、あれこれ(33)

北日本新聞(2021年5月28日)掲載分より

「二つのぬいぐるみ」

先日、実家の片付けをしていると、小さい頃に親しんだウサギのぬいぐるみが出てきました。正確には妹がよく遊んでいたもので、私は同じ類いの青いクマのぬいぐるみがとても好きで、肌身離さず持っていました。およそ40年振りに再会したことになりますが、見た瞬間にその頃の記憶が蘇り、その姿かたちに大人げも無く「可愛い…」と呟いてしまいました。

写真左は、ドイツのシュタイナー教育から生まれたウォルドルフ人形の、男の子のぬいぐるみです。これは、ウォルドルフ人形作りの教室に通っている方が、私の姪っ子のために作ってくださったものです。ウォルドルフ人形は、男の子、女の子、星の子(星の形をした赤ん坊)をはじめ、様々な動物など沢山の種類があります。以前、それらを見せてもらう機会があったのですが、大人でも思わず手に取ってしまいたくなる素朴な愛らしさがありました。

この二つのぬいぐるみには、単純化された優しい形に主張のない表情、中身がしっかりと詰まって弾力があり、肌触りの良い生地が使われているという共通点がありました。

ぬいぐるみの人形というものをあらためて考えてみると、幼児期の子供にとっては友達であり、家族であり、また自分自身にもなり得るものです。そういう意味では人の心に作用する、れっきとした道具だと感じます。そこで大切になってくるのは、純真な子供の想像力を迎え入れてくれる余白ではないでしょうか。二つのぬいぐるみを手に取り眺めていると、そんな思いが浮かんできました。そして、それは要素を足すことではなく、引くことから生まれるのではないかと。。

姪っ子はこの男の子を「タロウくん」と名付けたそうです。

ウォルドルフ人形の「星の子」

タロウくんで遊ぶ姪っ子

2022.10.7

うれしい出会い、あれこれ(32)

北日本新聞(2021年4月22日)掲載分より

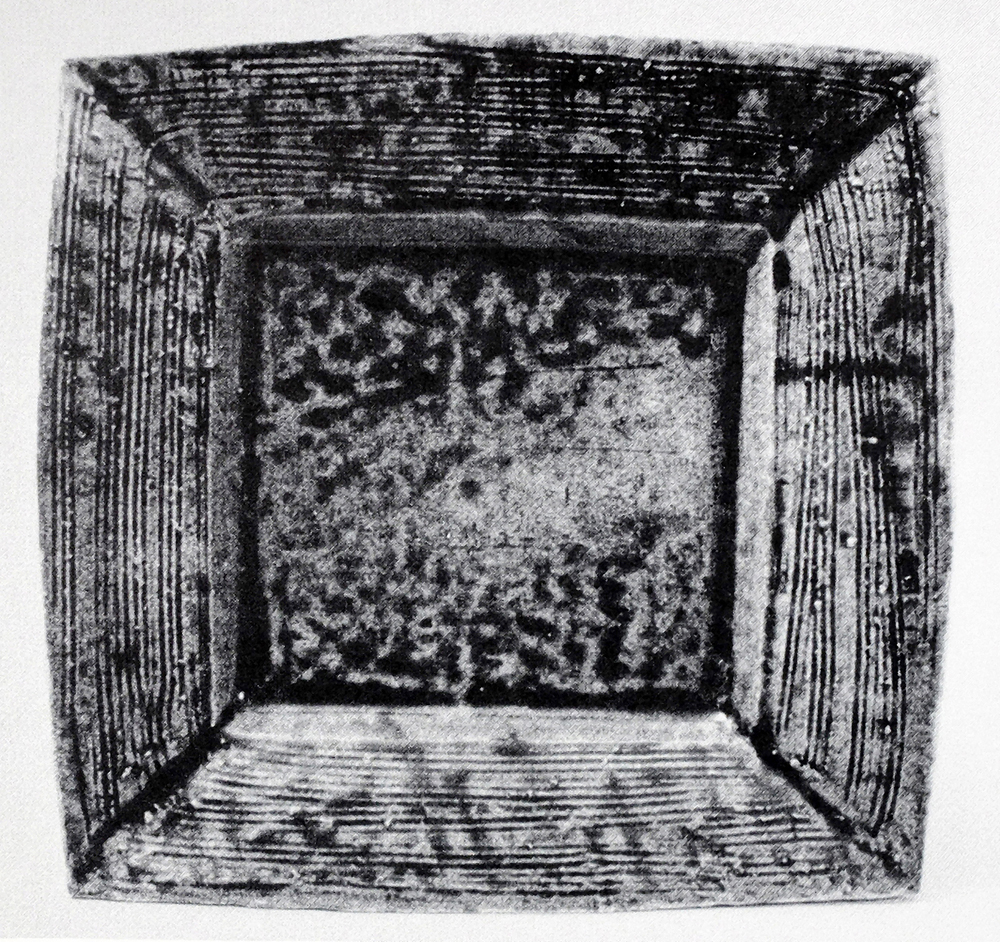

写真集「岩井窯」より

「岩井窯の写真集」

昨年の12月、グラフィックデザイナーの高森崇史くんと鳥取の岩井窯を訪ねた際、岩井窯の山本教行さんから「山崎さんの写真集を、彼には内緒で作ろうと考えているのだけれど、高森くん(写真集のデザインを)やってみないか?」と突然の打診がありました。

山崎さんというのは、林ショップの並びや近くの映画館では馴染みの方で、工場勤務の傍ら、長く写真を撮られているおじさまです。岩井窯の山本さんとは、5年前に店で行った作陶展をきっかけに知り合い、それから山崎さんの岩井窯通いが始まりました。行く度に写真を撮り、そのプリントを持ってまた岩井窯へ行く。持ち前のフットワークの軽さで、富山と鳥取をまるでご近所のように車で行き来し、いつの間にか山本さんの元に届けられた写真は膨大な量になっていました。

岩井窯の何気ない日常の風景、いつ撮られたのかも分からない一瞬の表情。山崎さんが切り取る白黒写真に感心され、山本さんの自費出版という形で山崎さんの岩井窯写真集を作る計画となったのです。

計画早々、さすがに山崎さんに秘密で作るという訳にはいかなくなりました。また、途中予算が足りなくなり、山崎さん自らが交渉の為に写真集の見本を抱えて岩井窯へ走るという珍事もありました。

そんなことを経てつい先日、写真集は完成しました。高森くんの目で選ばれた105枚の写真、一枚一枚の写真に合わせたさり気ないレイアウトが、山崎さんの写真を静かに引き立てています。

気負いの無い、自然体の中に感じる揺るぎの無さ。そして質の高い印刷。 山本さんと山崎さん、そして高森くん、それぞれの関係性と人間性から、素晴らしい写真集が生まれたことに、尊敬の念を抱くばかりです。

出版記念写真展(2021年7月)にて。

右から、山本教行さん、山崎諭さん、高森崇史くん。

2022.9.30

うれしい出会い、あれこれ(31)

北日本新聞(2021年3月26日)掲載分より

総曲輪通り商店街のブティックが描かれた大きな絵

「街の画家・盛本八朗さん」

盛本八朗さんのアトリエは、林ショップから歩いてすぐの古い雑居ビルの地下にありました。通りから見えるアーチ型の入り口はカーテンで仕切られていて、「アトリエ盛本八朗」と書かれた板が下げられていました。店を始めた頃から、ずっと気になっていた場所でした。

その後、お互い同じ町内だったことから、山王祭での神輿担ぎでご一緒した際に八朗さんと知り合い、その夜「よかったら酒でも飲みにこられ」とアトリエに呼んで下さいました。お邪魔した地下のアトリエは、配管やコンクリートがむき出しの、壁面以外の内装はほぼ無い空間でした。そこには、キャンバスやイーゼルなど絵の道具はもちろんですが、スクリーンにプロジェクター、レコードプレーヤー、棚にはたくさんの映画のビデオ、レコード、本が並び、蚤の市で集められたような雑貨などもいっぱいで、秘密基地のようでした。

八朗さんは、街中の何でもない路地や建物の景色を描かれていました。写実的でありながらも細かな描き込みの無い絵からは、その景色が重ねてきた時間を感じます。それを実際に知らない人にとっても、どこか各々が持っている心象風景に訴えるものがあるように思うのです。

三年前にアトリエで開かれた絵画展では、街の絵と共に、車にひかれてペチャンコになった空き缶が額装され展示されていました。それを見て、自分も同じくそんな空き缶を拾って持っていたりするので、すごく親近感を覚えた思い出があります。

八朗さんは昨年の秋、80歳でお亡くなりになりました。店の前を自転車で行き来する姿、並びの古書店で立ち読みする姿、八朗さんがいるいつもの風景は、この街の景色の一部でした。

2018年秋、八朗さんのアトリエで行なわれた絵画展の手書き看板。右奥が地下のアトリエの入り口。

看板は何かの什器のようなものを再利用してあり、手でクルクルと回せるようになっていた。その一つの面には「ちょっと休んでいかれ」の文字が。

林ショップの通りにある時計店の絵

額装されたペチャンコの空き缶。タイトルは「傘寿まで」。

冬の県庁前公園の絵(2021年春、八朗さんのアトリエで企画された追悼展にて)

夕暮れ時の富山駅前大通りの絵(同じく追悼展にて)

2022.9.23

うれしい出会い、あれこれ(30)

北日本新聞(2021年2月26日)掲載分より

「スッカラと牛の鈴」

今回は、自分にとっては憧れのような存在の、韓国の古いスプーンと牛の鈴をご紹介します。どちらも生活の中で使われていたささやかな道具です。

韓国ではスプーンのことを「スッカラ」と言い、現地の食卓には欠かせないものです。真鍮製で、昔は一本一本手で叩いて作られていました。すくう部分は大体が似たような大きさですが、柄の長さや太さはさまざまで、同じものは一本もありません。根菜類の皮剥きとしても使われていたそうで、使い込まれ形が欠けているものも見かけます。(写真右端)それほどに薄く作られているのが古いスッカラの特徴ですが、そこが何とも勝手が良く、使う度に感心しています。

牛の鈴は、Uの字に曲げられた木の棒の両端に、ころんとした真鍮の鈴がついています。これは、牛の首に直に引っ掛けて使われていたそうです。鈴の音は素朴で、二つの音色が優しく響きます。こちらも曲げ木の形状には個体差があり、もっと開いていたり、太いもの、細いもの、金属の飾りがついているものもありました。

曲げ木の形が違うのは、一つ一つ牛の体格に合わせて作られていたからだそうです。スッカラについても、その形の違いをじっくりと眺めていると、使う人それぞれの希望が何かしら反映されているのではないかという気がしてきます。

生活の中で必要なものを、使う人やその用途に合わせて作る。それがものを作るということの原点だと思います。「作る」より「こしらえる」でしょうか。そうやって生まれてきたものからは、その時代の人と人、自然との関係性までもがうかがえます。そして、時間を経ても変わることのない美しさと愛らしさを伴っています。

上の写真とは違う牛の鈴

釘を曲げて作られたS字形の留め金

曲げ木の開きが大きいものもある

使い込まれて形が欠けた(左上部分)スッカラ

中央が通常のサイズ、左がやや小さめ。まれに右のような大振りなものも見かける。

2022.9.16

うれしい出会い、あれこれ(29)

北日本新聞(2021年1月22日)掲載分より

雪が降り積もり、不思議な造形になった隣家の庭木

「大雪での発見」

この冬は雪が多いという噂は聞いていましたが、こんなに積もるとは本当に驚きました。ものすごい積雪で家から出ることができず、雪かきをしたり、雪にはまった車の脱出を手伝ったりして、なまっていた体が筋肉痛になりました。

雪は日常生活に影響を与え、大変なことが多いですが、魅力も感じます。いつも見慣れている景色は、雪で覆われるととたんに表情が変わります。建物や乗り物、ポスト、街灯、樹木、人工物にも自然物にも分け隔てなく雪は降り積もり、柔らかくどこか愛嬌を持った姿に変えてしまいます。今回のような記録的な大雪では、これまでにない発見もありました。

写真はお隣の家の庭木ですが、全体がこんもりと雪に包まれ、先がくるっと巻いた形がとてもユーモラスです。雪吊りされた木に短時間で雪が降り積もり、風の作用によってこのような面白い造形になったのではないかと思われます。周りの雪吊りされた木々にも、同じような形が現れていました。そこだけを眺めていると、まるでメルヘンの世界にいるような気分になります。

初めは軽くふわふわとした柔らかな質感も、解けてくると次第に重く硬くなります。除雪車が入り、道の両脇にできた雪の壁や高く積み上げられた雪山は、ゴツゴツとした溶岩石のような塊が集まっています。その光景はSF映画の舞台にでもなりそうな、どこか別の惑星の荒涼とした地表を思わせます。

そして、「雪は白い。」なんて当たり前のことですが、ただそれが美しく感じました。いつもの景色が真っ白な世界に一変してしまう驚きと不思議を感じられるのは、雪国ならではのことです。もし雪が違う色だったらと想像すると・・・白で良かったなと思うのです。

手前の木々に積もった雪も揃って頭がくるりと巻いて、どこか生き物のようにも見える

富山市の積雪は4日間で1メートルを超えた

解けてくると、全く違う表情を見せる

2022.9.9

うれしい出会い、あれこれ(28)

北日本新聞(2020年12月25日)掲載分より

石岡瑛子さんがデザインしたマイルス・デイヴィス「TUTU」(1986年) のレコードジャケットと書籍化された評伝「TIMELESS 石岡瑛子とその時代」河㞍亨一著(2020年)

「デザイナー・石岡瑛子さん」

デザイナーの石岡瑛子さん(1938-2012)のことをちゃんと知ったのは、つい昨年のことでした。ちょっとした調べものをしている時に、たまたま石岡さんについて書かれたウェブの連載評伝に出会いました。とても興味深い内容で、掲載された分はすぐに読み終えてしまい、それから更新されるのが楽しみになりました。

石岡瑛子さんは23歳で資生堂宣伝部に入社、32歳で独立し、グラフィックデザイン界で活躍されました。その後42歳で渡米してからは、映画や演劇、音楽など、デザインの垣根を越えた仕事を精力的に取り組み、グラミー賞、アカデミー賞衣装デザイン賞も受賞されました。近年は、北京五輪開会式の衣装ディレクションを担当。また、過去には富山県立近代美術館主催のポスター展への招待出品もあります。

これほど多岐に渡り国際的に活躍された方であるのに、これまで知る機会がほとんどありませんでした。そして、実際の仕事を見てみたいと思っていた矢先、東京都現代美術館で初の大規模な回顧展が行なわれることを知りました。先日、仕入れで東京に出向いた際に行ってきましたが、石岡さんの圧倒的なエネルギーを感じられる、素晴らしい展覧会でした。

また、銀座のギャラリーでも石岡瑛子展が同時開催されており、そこでも印象的なエピソードに出会いました。資生堂入社試験の際、他の学生達はすぐ仕事に役立ちそうな作品を持って行ったのに対し、石岡さんは芸大時代に描いた裸体のクロッキー(素描)を山ほど抱えて面接に望んだそうです。そこには、デザイナーにとっても自己の内面を見つめることが創造の上で重要だという石岡さんの考え方があり、深い共感を覚えました。

縁となったウェブ連載も書籍化されていて、喜んで買って帰りました。

雑誌「デザイン3」(1967年) 特集 -石岡瑛子の人と作品-より

映画「落下の王国 The Fall」(2006年) の衣装デザイン 展覧会図録より

ソルトレイクシティオリンピック (2002年) のためのユニフォームと競技用ウェアデザイン 展覧会図録より

「石岡瑛子 グラフィックデザインはサバイブできるか」 ギンザ・グラフィック・ギャラリーにて

2022.9.2

うれしい出会い、あれこれ(27)

北日本新聞(2020年11月27日)掲載分より

山本教行さん (2020年) 写真/山崎諭

「岩井窯・山本教行さん」

今、林ショップでは鳥取県の岩美町にある岩井窯・山本教行さんの作陶展を行なっています。

山本さんは22歳で窯を開き、今年で50周年を迎えられました。2年に1度の作陶展は、林ショップの以前に長く営業されていた「きくち民芸店」の時から40年続いています。きくち民芸店の菊地龍勝さんが初めて山本さんと会ったのは、当時18歳の山本さんが島根の窯元で修行中だった頃だそうです。

山本さんとの出会いのきっかけとなったのは、このコラムの3回目にも触れた、祖母が30年前にきくち民芸店で求めた小さな縞模様の蓋物でした。小さな頃から居間の片隅に置いてあった可愛らしいその蓋物に、心惹かれるものがありました。

そして11年前、菊地さんの店を突然引き継ぐことになった際、菊地さんとお付き合いのあった方々を紹介していただくことになりました。どこか行きたい所はないかと聞かれ、真っ先に浮かんだのがその蓋物でした。その時に初めて、それは山本さんが作られたものだと知ったのです。

菊地さんに連れられて富山から車で8時間ほど、早朝の山道を抜けて岩井窯に到着し、山本さんが出迎えて下さいました。工房棟の深い軒下に置かれたテーブルでコーヒーをいただき、作品を見せてもらいました。当時作られていたものにも、祖母が求めた蓋物に共通する素朴な愛らしさと現代的な感覚があり、心がときめきました。その時が最初の仕入れだったので、何も分からず、今となれば恥ずかしくなるくらい僅かな数の器をいただきました。

帰り際、山本さんがかけて下さった「とらわれること無く、君が良いと感じるものを集めていきなさい。」という言葉は、その時の自分にとって大きな励みとなり、今に至っています。

象嵌花入(2014年)

左・塩釉鉄砂鉢(2016年) 右・塩釉瑠璃鉢(2016年)

象嵌いろは文長楕円鉢(2018年)

白掛線描赤絵シリーズ(2020年)

2022年の山本さんの作陶展は11/26(土)〜12/4(日)を予定しています。

2022.8.26

うれしい出会い、あれこれ(26)

北日本新聞(2020年10月23日)掲載分より

撮影中の平井さん (中央) 写真/五十嵐耕平 ©NOBO

「フレネルの光」

富山市水橋出身でフランス在住の若手映像作家、平井敦士さんと知り合ったのは一昨年の夏、富山に一時帰国された時でした。たまたま共通して好きなことが分かった、アーノルド・シュワルツェネッガー主演の映画で話に花が咲きました。

翌年、平井さんは地元で短編映画を撮影しました。そして、縁あってその作品の小冊子の制作を依頼され、今年6月、完成したばかりの映画「フレネルの光」を一足先に観せてもらいました。

作品は平井さんの地元と家族がテーマで、主人公の平井さん役以外は実際の家族や友人が出演しています。私的な感情を元に撮られた映画で、物語は至って淡々と静かです。脚本はありますが、皆さんの素朴で自然な演技はどこかドキュメンタリーを観ているようでもありました。また、何とも無い日常の風景の描写や環境音すらも不思議と訴えてくるものがあり、心を動かされました。

どうやってこんな映画が生まれたのか興味が湧き、小冊子ではインタビューを試みることにしました。話を聞く中で、作品が完成した背景には制作現場に携わる様々な人たちとの、互いに妥協のないやりとりがあったことを知りました。映画を作るということの苦しみと喜びの一端を教えてもらいました。

作品は、今年のロカルノ国際映画祭(スイス)の短編部門にノミネートされました。シュワルツェネッガーの映画と平井さんの映画、同じ映画でも対極にあるような作品ですが、どちらも好きです。それが、映画というものの魅力だと思います。

「フレネルの光」は、今月31日(2020年)より富山市総曲輪のミニシアター「ほとり座」で、平井さんの師である映画監督ダミアン・マニヴェル氏の新作公開に合わせて、先行上映されます。

本編より

制作したインタビュー冊子

以下は小冊子のあとがきとして書いた文章です。新聞紙面のコラムでは書ききれなかった経緯や作品に対する感想を書かせてもらいました。(本コラムの倍以上の長さですが…)

僕が平井さんと初めて会ったのは、一昨年の夏、このインタビューの中にもある居酒屋ちろりでした。その時は、師匠であるダミアン・マニヴェル監督と五十嵐耕平監督の共作「泳ぎすぎた夜」の富山での上映に、助監督として同行されていました。平井さんが大好きなアーノルド・シュワルツェネッガー主演の映画「プレデター」や「コマンドー」の話題で盛り上がったことをよく覚えています。その翌年、樋口ゆちこさん(制作プロデューサー)から平井さんが地元の水橋で短編作品を撮るという話を聞きました。

今回、思いもよらず「フレネルの光」国内上映にあたってのブックレットデザインの依頼を受けることになり、完成したばかりの作品を観せてもらった最初の感想は「驚き」でした。というのは、事前に少しだけ聞いていた作品の内容、撮影したという場面などから僕が想像していたものとは大きくかけ離れていたからです。まず、インタビューにもありますが、孔雀が出てくるシーン、そして居酒屋のシーンが一切ありませんでした。実際、撮影の最中に「誰か知り合いで孔雀を飼っている人はいないでしょうか…?」と唐突に聞かれたり、居酒屋の撮影では「平井さんがボロボロになっている…」とゆちこさんから連絡が来たりしました。これは一体どんな映画になるんだ…?と楽しみな反面、無事完成するのだろうかと少し心配にもなりました。また、作品は平井さんの地元や家族がテーマということで、物語性の強いものになるのかなと勝手に思っていたところがあったのです。

しかし、完成した作品はそれとは全く異なった、終始穏やかで静かなものでした。地元と家族というものを、ただそのままに捉えている描写、出演者の皆さんの淡々とした自然な演技に心動かされました。そして観れば観るほど、一つ一つの美しいシーンが綿密に繋ぎ合わされ、それらすべてが主人公の心の機微を表しているように感じられました。24分の短い映画ですが、まるで長い映画を観たかのような不思議な感覚になります。一体どのようにしてこんな作品が出来たのか、好奇心がふつふつと沸いてきました。この映画を初めてご覧になった方々も、きっと様々な感想を持たれると思います。もしかしたら、よく分からなかったと感じられるかもしれません。そんなことから、ブックレットは平井さんへのインタビューという形をとらせてもらうことにしました。

インタビューをしてとても興味深かったのは、この作品はそれぞれの分野のプロたちとの恊働によって生まれたものだということです。平井さんがこの作品で表したい芯の部分を皆が理解し、とことん突き詰め、研ぎ澄まして見えてきた一筋の光が、この「フレネルの光」となったのだと。人と人が関わり合って一つの表現の境地へ辿り着くという、映画作りにおける刺激的で幸せな人間関係というものを教えてもらいました。昨年夏、撮影班の拠点である地元の公民館にお邪魔する機会がありました。フランス、東京から集まった皆さんが一丸となって平井さんの映画を作るんだという純粋な熱意、そして平井さんが皆さんから認められ、愛されているんだなということが肌で感じられ、いいなと思いました。この経験は、平井さんにとってかけがえの無いものになるのではないでしょうか。

6月の終わり、この冊子の打ち合わせの為に時間を合わせて連絡を取った際、平井さんはパリの街を歩きながら話しているようで、街中の音が弾んだ声の後ろから聞こえてきました。ちょうど、ロカルノ国際映画祭のノミネートが決まった直後だったそうで、その喜びの知らせを受けました。

誰にとっても大切な心の拠り所となり得るこのささやかな映画が、この先も多くの方々に観てもらえることを心から願っています。

2020年10月 林 悠介

「フレネルの光」(2020年) と「コマンドー」(1985年)

2022.8.19

コラム

うれしい出会い、あれこれ(25)

北日本新聞(2020年9月25日)掲載分より

金城次郎作品集「壺屋十年」(1988年)より

「見テ 知リソ 知リテ ナ見ソ」

この夏、富山市内の女子高生が、課外活動の一環でインタビュー取材をするために度々店を訪れてくれました。

その中で「座右の銘」を聞かれたのですが、すぐには答えられなかったので、少し時間をもらうことにしました。どうしようかと考えていたところ、家族に「やっぱりここは『見テ 知リソ 知リテ ナ見ソ』なんじゃない?」と言われ、ハッとしました。これは民藝の生みの親、柳宗悦の言葉です。 直訳すると、「見て知りなさい。知って見てはいけない。」、「物を見る時に、知識に頼って見てはいけない。直観でその物自身を見て、本質を知りなさい。」という意味が込められています。

この言葉を初めて知ったのは、まだ店を始める前、沖縄の陶工・金城次郎さんの作品集を見た時です。本を開いた最初に、この句が大きく載っていました。短く単純な文字の中に揺るぎのないものを感じ、しびれました。そしてその言葉の通り、その本には作品の解説は一切ありませんでした。

今はあらゆる情報や知識が簡単に手に入るので、それによってどう見るか、どう判断するかを左右されることが、どうしても多いのではないでしょうか。実際の物を体と心を通して知る、身を以て知ることの大切さは、民藝の世界のみに留まらず、さまざまな事柄に当てはまると感じます。

この高校生の子が取材を依頼したきっかけは、たまたま店の前を通って興味を持ち、並びの店を端から順に訪ねたことだそうです。林ショップでは、ずいぶん時間をかけて、ご飯茶碗を一つ求めてくれました。家族の方も一緒でしたが、彼女自身の目で選んでくれたことが何より嬉しく思いました。

座右の銘、もし今度聞かれることがあったとしたら、この言葉が一番に浮かびそうです。

取材をしてくれた放送部の女子高生2人と

2022.8.12

コラム

うれしい出会い、あれこれ(24)

北日本新聞(2020年8月28日)掲載分より

スフィンクスの隣に並べられたホヤぼーや(COOKTOWNにて)

「しゃべって動く、ホヤぼーや」

今月、親しい料理人の熊坂充さんが、夫婦で富山市内に洋食店をオープンしました。内装の設計や施工、ロゴのデザインなど、店作りには共通の知人が多く関わっており、準備の時から色々と話を聞いていたので開店が楽しみでした。

友人と一緒に店を訪ね、真新しい店内を眺めていると、飾り棚の隅に置かれたぬいぐるみに目がいきました。シックな店内に、アニメキャラのような人形が目立っています。何かと尋ねると、宮城県気仙沼市の観光キャラクター「ホヤぼーや」とのこと。熊坂さんは気仙沼の出身で、この人形は以前に妻の愛子さんへ贈ったものだそうです。

「これ、面白いんですよ」と、愛子さんがホヤぼーやを机の上に置いてくれました。「話しかけて下さい」と言われ、「えっ?」と返すと、何とホヤぼーやも「えっ?」としゃべり、足をちょこちょこ動かし近づいてきます。びっくりして「なにっ?!」と出た声にも、同じく「なにっ?!」と繰り返しさらに近づいてきます。その姿が何とも可笑しくて笑ってしまうと、ホヤぼーやも笑いながら、あっという間に手元まで来ていました。それからひとしきり、オウム返しをするホヤぼーやに皆ではまっていました。

この人形は、内蔵されている機械が周囲の声を録音し、音質を変えて発するという仕組みです。人形がしゃべりを真似ながら歩き出す、言葉で表すと何だか怖い話のように聞こえますが…絶妙な愛嬌があるのです。現代ではそれほど難しい技術ではなさそうですが、人の心理を上手く突いた商品だと思います。真似るという行為は、どうして面白く感じるのでしょうか。

美味しい料理にデザート、そしてすっかりホヤぼーや人形の虜になって、店を後にしました。

あまりに面白かったので、その後、自分用に買ってしまった。

2022.8.5

うれしい出会い、あれこれ(23)

北日本新聞(2020年7月24日)掲載分より

常滑で見つけた楕円形の大きな睡蓮鉢

「大きな焼物の魅力」

大きな壷や甕に、心惹かれるものがあります。民藝館や窯場などで、大らかな形をした、堂々として健やかな古い壷や甕を目にすると、器が生まれた原点のようなものを感じます。

昔は水や食糧、肥料を貯蔵する為などに作られていた大壷や大甕は、現代では必要が無くなり、今はその様な用途の大物を作る国内の窯はほとんどありません。ただ、今の生活の中でも需要のある傘立てや植木鉢、睡蓮鉢などを考えた時に、焼物に勝る魅力を持ったものは無いように思います。

そんな思いもあり、先日、古くからの焼物の産地である愛知県の常滑を訪ねました。問屋団地には、大人一人では運べないくらい、またそれ以上に大きな鉢や甕が山積みになっていて、その光景に圧倒されました。話を聞くと、それらは東南アジアや中国で、陶工の手によって作られているとのこと。そして、場所によっては未だに薪で焼いている窯もあるそうで、確かに一点一点の焼き上がりに変化があり、味わい深い物がありました。

そうやって団地内をうろうろと巡っていると、楕円形の大きな鉢に目が留まりました。幅は90センチ近くあり、小さな子供が行水できるくらいの大きさです。優しい形と素朴な肌合いに一目見て気に入り、店の広さも考えず、これも出会いだと車に積んで喜んで帰ってきました。

やはり、店内には収まらなかったので、軒下に置くことにしました。やっぱり良いなあと眺めていたところ、早々にご縁があり行き先が決まりました。山間の菜園に水を撒く為の水甕として使いたいとのお話で、直接届けに伺いました。手を貸してもらい斜面を運んで置いてみると、以前からあったかのように、景色の中に気持ち良く馴染みました。

納品した睡蓮鉢

常滑焼の問屋団地にて。大きな壷や甕、植木鉢などでいっぱいだった。

店で使っている大小の傘立て。元々は植木鉢として作られていて、底面には水抜きの穴が空けてある。ずっしりと安定感があるので、傘立てとしても重宝している。こちらも海外で作られたものだと思われるが、素直な形に味わいのある海鼠釉が良く合っている。

2022.7.29

うれしい出会い、あれこれ(22)

北日本新聞(2020年6月26日)掲載分より

映画館で買ってもらった「魔女の宅急便」の下敷き

「スタジオジブリ作品」

スタジオジブリの宮崎駿監督の作品を初めて劇場で観たのは、小学5年生の時でした。当時、富山市公会堂の並びにあった映画館へ、父に連れられ「魔女の宅急便」を観ました。主人公のキキが住むことになった、海の見える街の生活感と活気に溢れた描写に、「自分もいつかこんな街に住んでみたい」と子供心に憧れたことを覚えています。

高校生の頃には、「耳をすませば」や「もののけ姫」を学校帰りに友達と映画館へ観に行きました。また、大学生の時には「ジブリを観る会」を、定期的にアパートの部屋で開いていました。

絵の美しさ、キャラクターの魅力的な動きや繊細な表情、ストーリー展開、音楽、声のキャスト。何度観ても飽きることがありません。映画は総合芸術ということを、まさにジブリ作品で実感しました。図工が好きだった少年時代から美大生時代、そして現在に至るまで大きな影響を受け続けています。

最近は姪っ子がジブリ作品を見始めたことをきっかけに、自分の中のジブリ熱が姪っ子以上に燃え上がってしまいました。宮崎さんの初期作品、ナウシカ、ラピュタ、トトロも久しぶりに観て、あらためて深く感動しました。それと同時に、監督とは違う立場で映画を企画制作し、多くの作品を世の中に広めてこられた鈴木敏夫プロデューサーの存在の大きさも、強く感じるようになりました。 映画界以外でも、鈴木さんのような方はとても大切ではないでしょうか。

そんな矢先、ナウシカ、もののけ姫を含む過去のジブリ作品4本が、近々全国の映画館で再上映されるというニュースを知りました。上映作品も、この多くの困難な問題に直面している今だからこそ、再び劇場で公開する意味がある作品だと感じます。その公開日が本日26日からということで、 今回のテーマは文字数が足りないのを承知で、これしかないと思った次第です。

ネコバスと私(2019年)

2022.7.22

うれしい出会い、あれこれ(21)

北日本新聞(2020年5月28日)掲載分より

鬼人手(左)とコアラの手(右)

「オニヒトデと鬼人手」

ふとしたことがきっかけで、面白いものと出会いました。

先日、深夜にテレビをつけると、沖縄の珊瑚礁の海を守る人々の番組をしていて、その中に珊瑚の天敵であるオニヒトデが出ていました。オニヒトデとは、体中がトゲに覆われた、見るからに恐そうな大型のヒトデです。

小さい頃、海の生き物が好きでよく図鑑を眺めていました。中でもヒトデは特に好きで、色々な種類を覚えました。こんなヒトデもいたなと懐かしくなり、何となくインターネットで画像を検索すると、数多くのオニヒトデの写真が出てきます。その中に、似ているけれど明らかに違うものを発見しました。何だろうと思い詳しく見てみると、それは車のホイールを洗う為のグローブ型をした洗車用品で、商品名がその名も「鬼人手」だったのです。

びっしりとフサフサが付いた見た目と形状は、確かにオニヒトデです。そして、その迫力ある名前は、頑固な汚れもしっかり落としてくれそうな感じがします。そんな斬新なネーミングと、手にはめて使うというこれまた斬新な発想にすっかり興味が膨らみました。同じメーカーの関連商品は他にも「ペンギンの手」「コアラの手」「カエルの手」など、ユニークな名前が並んでいます。これも何かの縁だと、「鬼人手」と車内掃除用の「コアラの手」を注文することにしました。

数日後に届いた品物は、どちらもずんぐりした形にふわふわな質感が相まって、可愛らしいです。実用性から生まれたデザインに、少しのユーモアが加わり、独特な魅力のある製品となっています。正直なところ使うのがもったいないですが、実際に誰かがこんな手をして車を洗っている姿は、きっと微笑ましい光景だろうと思います。

グー

チョキ

パー

2022.7.15

うれしい出会い、あれこれ(20)

北日本新聞(2020年4月24日)掲載分より

宮崎海岸で見つけた石

「優しい石たち」

先日、とても久しぶりに朝日町の宮崎海岸に行きました。

宮崎海岸はヒスイが拾える珍しい海岸として知られています。よほど幸運でないとヒスイには出会えませんが、足下は様々な色や形をした石ころでいっぱいなので、思わず見入ってしまいます。中でも、角が削れた柔らかな形のものに心惹かれ、自然と手が伸びていました。

そうやって石をよく見ていくと、一つ一つの個性が驚くほどに違います。色は白っぽいもの、赤みのあるもの。その他は灰色が多いですが、一言で灰色と言っても、無数の灰色に分けられます。また、模様も石の質ごとに特徴があり、無地、まだら模様、マーブル模様、線が入ったもの、不規則な柄のものなど。そして、ざらざらしたもの、つるつるしたもの、すべすべのもの、触った感じもそれぞれです。

集めた石を眺めていると、それらがたどってきた道のりや時間にも想像が膨らみます。地表の下にある岩盤が地殻変動などによって表に現れ、それが風化や侵食で砕けて岩石となって、さらに砕けながら小さくなり、川の流れや海の波に運ばれるうちに少しずつ削られて…。最初は大きく荒々しかったであろうものが、考えられないくらいの長い時を経て、今は愛らしく、何とも優しい形をして手の中に収まっています。

静かに語りかけられるような、意識とか無意識という概念とは関係の無い世界から生まれた美しい造形に、ただ、すごいという言葉しか出てきません。ものを扱い、つくることに携わっている自分にとっての憧れというか、どこか先生のような存在に思えてきます。

そんなことで、時間も忘れてずっとしゃがみ込んでいたので、身体も石のように固まってしまいました。

こちらも宮崎海岸で見つけた大きな石。大らかで優しい形をしている。たまたま履いていた靴下も石のような色合いだった。

2022.7.8

うれしい出会い、あれこれ(19)

北日本新聞(2020年3月27日)掲載分より

「微笑佛」(文/五来重 写真/赤尾譲 1966年発行)より

白衣観音像(1807年制作)

「微笑仏」

実家の本棚に「微笑佛」という題の古い本を見つけました。

微笑仏というのは木喰(もくじき/1718-1810)が制作した、独特な微笑みを持った木彫りの仏像のことです。木喰は22歳で出家した後、56歳から全国を巡り、61歳から仏像を彫り始めました。そして、その後亡くなるまで数多くの仏像を各地に残しました。この微笑仏を世に広めたのは、民藝運動を展開した柳宗悦です。以前から、日本民藝館などで微笑仏と出会う機会がありましたが、やはりその何とも言えないユーモラスな表情が強く印象に残りました。

本を通して、木喰の仏像に微笑みが現れ始めたのは80歳を過ぎた頃からということを知りました。そこに至るまでに一体どのような心の変化があったのか、とても興味深く感じました。冒頭には「それは拝まれる仏像ではなくて、したしまれる仏像であり、頭や肩をたたいて声をかけたくなる仏像なのである」とあり、越後では子供の遊び相手だったり、北海道では漁師の若者らに担がれたりして、酒場にまで連れて行かれたそうです。

この本は、祖母が二十歳になった父に贈ったものだったようで、見返しには「いつも微笑をたたえた大らかなひとになって下さい。」というメッセージが書かれていました。

つい先日テレビで見た、大相撲大阪場所の千秋楽後の朝乃山関の穏やかな笑顔、そして隆の勝関の素朴でチャーミングな笑顔が何とも良くて、こちらまで自然と笑顔になりました。それは、赤ちゃんや小さな子供が見せる笑顔も同じく、丸い顔にさらにまんまるの頬で微笑む木喰仏とどこか重なるところがあります。純粋な笑顔が人の心を明るくするのは、いつの時代でも一緒なのだなと感じます。

千手観音像(1804年制作)

隆の勝関(2020年春場所)

2022.7.1

コラム

うれしい出会い、あれこれ(18)

北日本新聞(2020年2月28日)掲載分より

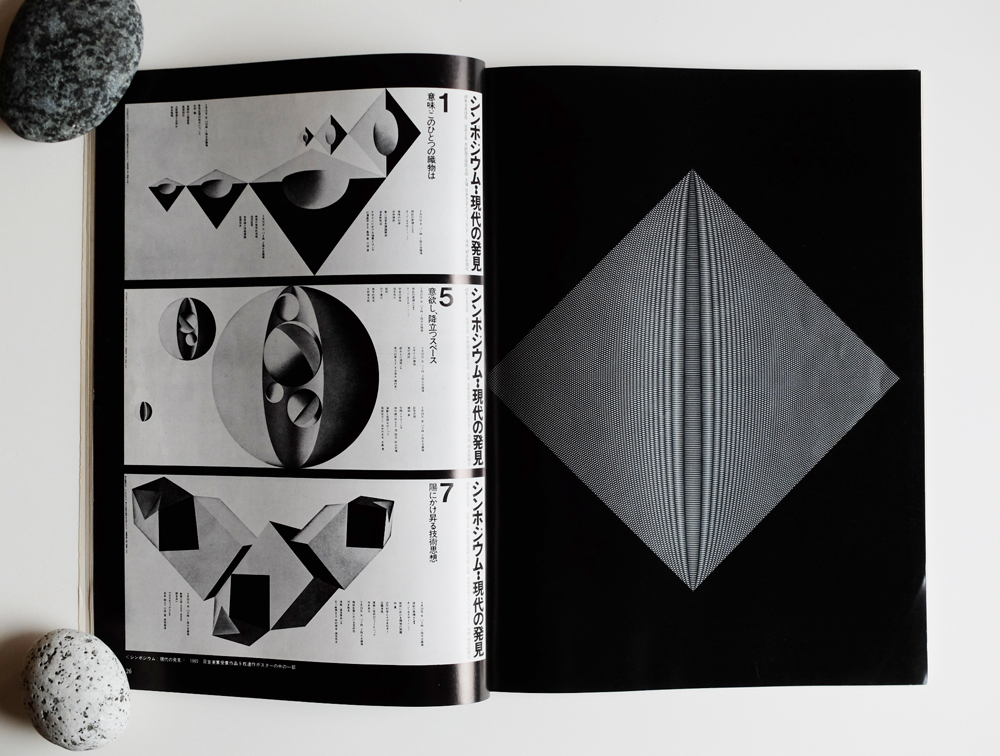

2000年とやま国体のガイドブック

「時丸と風丸」

この冬は今までに無い雪の少なさです。そんな中、今月南砺市では冬の国体が開催されましたが、地元や関係者の方々はとても心配されたことと思います。今回はその国体にまつわる話です。

先日、家でストーブの説明書を探していると、2000年に富山県で行なわれた国体のガイドブックが出てきました。その中には富山大会マスコットキャラクターの「時丸」(ときまる)と「風丸」(かぜまる)の姿がありました。開催当時、私は県外にいたのでその存在をずっと知らなかったのですが、数年前に友人から教えてもらい、その斬新なデザインに大きな衝撃を受けました。

一見すると、どちらも見たことの無い独特な表現で、時丸に至っては数字と目が一体化していたりと、どこか不可解な印象を受けるかもしれません。しかし、それが見れば見るほど、何とも言えない愛らしさへと変わり、気が付けばすっかり二人のファンになっていました。

一体どなたがデザインされたのかが気になり調べてもらったところ、富山との縁があり、日本のグラフィックデザイン界を牽引された一人である福田繁雄さん(1932-2009)だということが分かりました。また、何気なくも絶妙なネーミングは公募で選ばれた男子中学生の案だということを知り、その年齢や立場を越えた巡り合わせにも、静かに胸が熱くなりました。

20年振りに出てきたガイドブックは、これまで見たことがなかった、生き生きとポーズが展開された時丸と風丸でいっぱいでした。この不思議な魅力を持ったマスコットの裏側には、福田繁雄さんのユーモアと愛情、そしてデザインに対する揺るぎのない理念が通っていて、それがいつまでも変わらない新しさと愛らしさを与えているのだと感じます。

時丸(ときまる)『西暦2000年、これまでの果てしない歳月の中には様々な人類の歴史が刻まれています。このマスコットは、新世紀へのさらなる発展の願いをこめて、2000年を浮き彫りにした「時の精」を表現しています。この「時の精」が、国体の歴史と伝統を継承しながら、新しい時代の国体へとつなげていきます。』(大会ガイドブックより)

風丸(かぜまる)『このマスコットは、「あいの風、夢をのせて」のスローガンにふさわしく、2000年とやま国体に集うすべての人たちの夢を乗せて全国へ、そして未来へ幸を運ぶ「風の精」を表現しています。朱は、スポーツの祭典に集う人たちの燃える情熱を、青、緑、黄、白は、野に山に海に映えるとやまの風土の豊かな四季の彩りを表しています。』

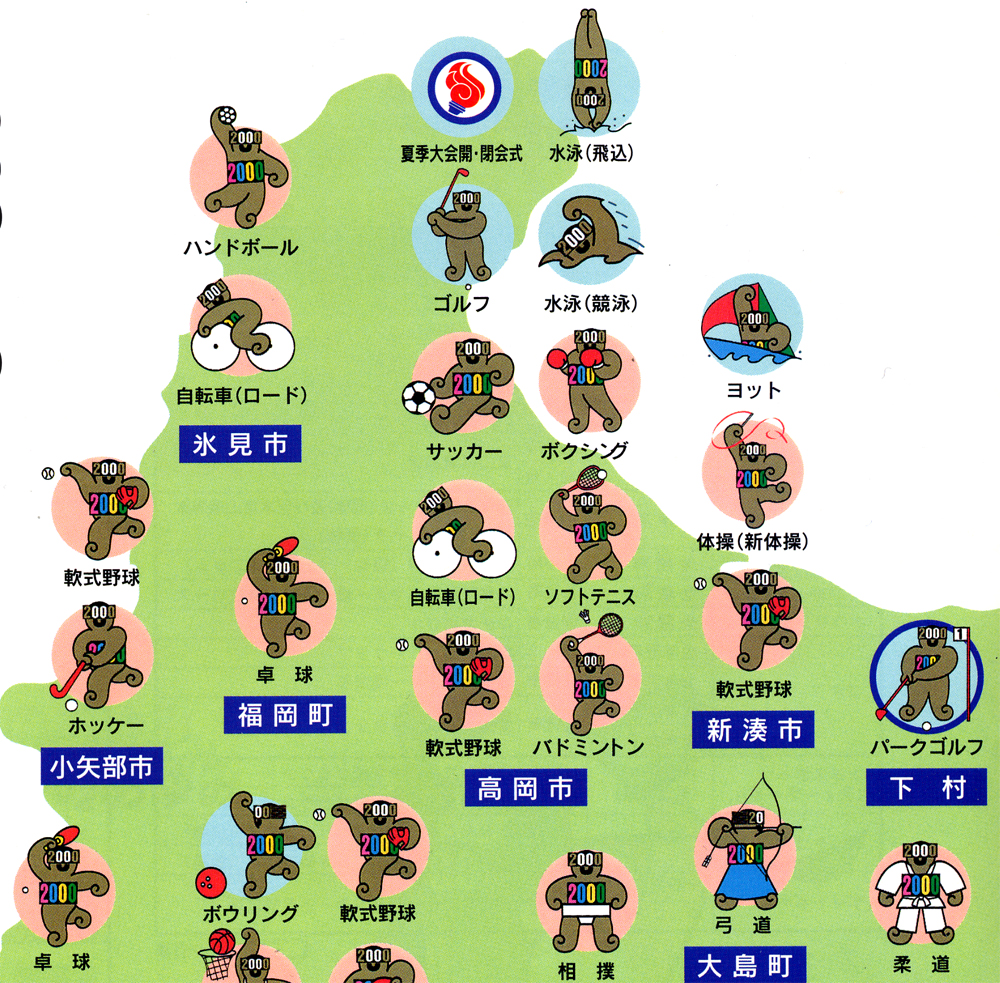

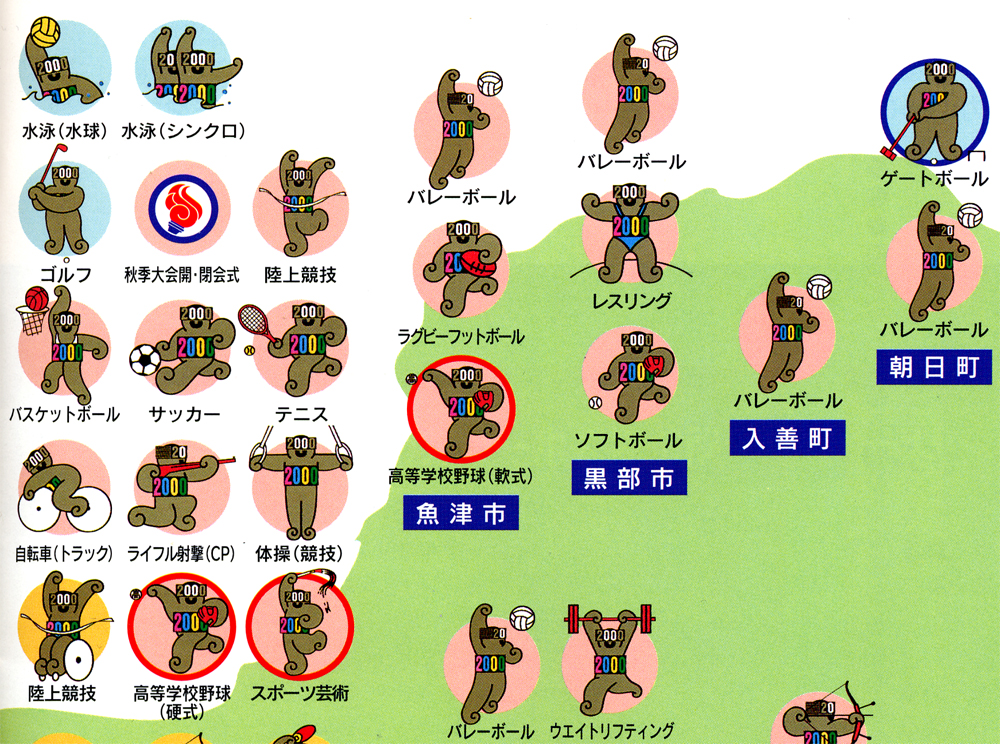

競技会場の市町村配置図(下の写真はこれを拡大したものです)

全ての競技において、時丸を使ったマークがデザインされている。数えてみたところ、全部で54種類。どれをとっても無理がなく、それぞれの競技が生き生きと表現されている。特に手足の形がとても上手く活かされていて、躍動感と愛らしさを与えている。

時丸は競技担当のマスコット。風丸は、競技以外の活動(ボランティア、環境美化、歓迎など)のマスコットとしてデザインされている。いろいろと知るほど、大変優れたマスコットデザインだと感じる。

時丸風丸のキャラクターグッズは、確認できているだけでも、ぬいぐるみ、帽子、Tシャツ、ジャンパー、タオル、キーホルダーと様々なものがある。写真は、友人が見つけた可愛らしい風丸のぬいぐるみとキーホルダー。とても嬉しいことに、キーホルダーはプレゼントとして送ってくれた。

2022.6.24

うれしい出会い、あれこれ(17)

北日本新聞(2020年1月24日)掲載分より

「新年の贈り物」

2020年を迎えました。写真はこの年始にいただいた年賀状です。

左上は絵を描いている友人夫妻から届いたものです。フランスの画家、アンリ・マティスの絵画「ダンス」のパロディーで、人物にねずみの耳としっぽが描き足されています。青と白の色合いは、同じくマティスの切り絵の作品を連想させられます。印刷ではなく、何と直筆です。その隣は古書店を営む青年家族からの年賀状です。染色作家の奥さんが描いたイラストは、娘さんと思われる女の子とねずみが一緒に本を見ていて、両足の靴下に20、20と入っています。娘さんの足のサイズと掛けてあるのでしょうか。その下は、若手漫画家として頑張っている後輩からのもので、彼女が今連載している漫画の主人公がねずみに扮して楽しそうにチーズを運んでいます。チーズに入った穴が2020となっています。そしてその左は、プロダクトデザイナーの柳宗理さんの店から届いたもので、幾何学形に折られた大小の紙が糸で繋がっている、年賀状ならぬ年賀オブジェです。左側、灰色の三角形の角には小さな赤い点々が打たれ、ねずみが表されています。

インターネットにスマートフォン、SNSがここまで普及し、いつでも何処でも様々なやりとりが出来る時代となり、年賀状の役割が年々薄れてきているように感じます。実際、近頃は年賀状を出すのをやめられる方も多いと聞きます。

自分自身も、毎年原型を制作していた高岡鋳物の干支ものが昨年で十二支すべてが揃い、合わせて作っていた版画の年賀状も区切りがつきました。しかし、このような送り主それぞれの人柄が感じられる楽しい年賀状に触れて嬉しくなり、遅ればせながら机に向かいました。

2022.6.17

うれしい出会い、あれこれ(16)

北日本新聞(2019年12月27日)掲載分より

日本民藝館にあった飴釉櫛描角皿(1950年)

展覧会図録より

「濱田庄司の角皿」

今月の中旬、久しぶりに東京の駒場にある日本民藝館を訪ねました。この時期は恒例の「新作工藝展」が行なわれていて、現在作られている様々な工芸品が全国から集まり審査され、入選・入賞したものが展示販売されます。今年も、良品を求めに沢山の人で賑わっていました。

始めに新作工藝展の会場を巡り、それから所蔵品の展示部屋へと向かいました。そして、その一室の片隅に陳列されていた作品から目が離せなくなってしまいました。それは濱田庄司さん作の「飴釉櫛描角皿」という、一辺が一尺(約30センチ)程の迫力ある皿でした。飴釉とありますが、飴色というよりは渋い灰色で、広めの縁には櫛を使って引かれた線が走っています。その線は決して綺麗に引かれているとは言えませんが、良い意味で適当に引かれている感じで、のびのびとしています。それとは対照的に、形や釉薬の表情は無骨で力強く、その両方が絶妙なバランスで一つになっていて、一見近寄り難いけれど、何でも受け入れてくれるような大らかな存在感を静かに放っていました。新作工藝展からの流れだったので、思わず「欲しい…」とつぶやいてしまいました。

濱田庄司さんが生活と作陶をされていた、栃木県益子町にある「益子参考館」には濱田さんが収集し、作陶する上での糧となった世界各国の工芸品を見ることが出来ます。初めて訪れた時、その収集品がどこかとぼけていたり、可愛らしさを感じるものが多く、それまで抱いていた濱田さんの硬派なイメージががらりと変わったことを良く覚えています。

日本民藝館の同じ展示室には、てらいの無い楽しげな線が描かれた小さな丸皿が2点あり、これも同じく濱田さんが作られたものでした。

濱田庄司さんの収集品「黒虎文鉢」(イラン)

益子参考館図録より

柿釉抜絵角皿(1949年頃) 作品集より

手法は違えど、この角皿の線も大らかで力強い。

2022.6.10

うれしい出会い、あれこれ(15)

北日本新聞(2019年11月22日)掲載分より

長新太 作/絵「ぺろ ぺろ ぺろ」(1999年)

「長さんと姪っ子」

訳が分からないけれど、何とも心惹かれるものがあります。

絵本作家・長新太さん(1927-2005)の作品は正にそういうものです。予想のつかない物語の展開、力の抜けた線、斬新な色使い。小さな頃に長さんの絵本に親しんだ記憶はありますが、大人になりあらためて長さんの世界に引き込まれ、絵本をはじめ、漫画やエッセイ集など、気になるものを見つけては集めています。シュールで自由な想像力に驚き、笑ったり、感動しますが、そんな長さんの表現を、実際に小さな子はどう反応するのだろうという興味がずっとありました。

もうすぐ3歳になる姪っ子が最近絵本を見始めたので、長さんの絵本「ぺろぺろぺろ」(犬や猫、タコ、おかあさん、さらに車や山、靴までもが舌を出して、ぺろぺろと何かを舐めるというお話)を見せたところ、こちらがびっくりする程すんなりと受け入れ、気に入ったようで、それからこの本は彼女の枕元が定位置となりました。その後も、私が持っている長さんの絵本をあれこれと見せましたが、そのほとんどを喜んでくれたのです。とても嬉しく、そしてちょっと不思議な気持ちも残りました。

そんな先日、姪がソファーで居眠りをしていた父(おじいちゃん)の靴下におもちゃのトンカチをこっそり入れて遊んでいて、何とも面白いことをするものだなあと傍で見ていました。どうしてそんな事をしたのか、考えても分かるはずもありませんが、あまりに愉快で、たまにそれを思い出したりしているうちに、彼女の行動は、長さんの絵本と一緒ではないかということにふと気がつきました。長さんの心が彼女と一緒と言うべきでしょうか。

姪が長さんの絵本に素直に入っていけるということに、スッと合点がいきました。

姪っ子と居眠りしている父。父の靴下には、おもちゃのトンカチが入れられている。よく見ると、手にもおもちゃを持たされている。

2022.6.3

うれしい出会い、あれこれ(14)

北日本新聞(2019年10月25日)掲載分より

画家のおもちゃ箱(1984年)

「画家のおもちゃ箱」

20年ほど前、美大受験の為にデッサンなどを教わり、今もなお色々とお世話になっている高岡市の美術アトリエの先生から、先日電話がありました。用件は、自宅にある本を買い取ってもらいたいので、林ショップ並びの古書店の店主・石橋さんに連絡して欲しいとのこと。早速その旨を伝えた数日後、石橋さんが嬉しそうに「『画家のおもちゃ箱』、入りましたよ!」と知らせに来られました。

「画家のおもちゃ箱」とは、画家・猪熊弦一郎さん(1902-1993)の身の周りにある様々な持ち物を紹介した本です。まだ店を始めて間もない頃、益子のある陶芸家の方が、面白い本だからと貸して下さったのがその本でした。

見開きに一枚の写真、タイトルと猪熊さんの文章というシンプルな構成です。右ページ一面の写真は、パリ、ニューヨーク、日本、それぞれの土地で出会った物、拾った物や自身の作品も含め、それらが自宅やアトリエで不思議な調和を持って配置されています。左ページには、それらについての解説、まつわる思い出や友人知人の話、物に対する想いなどが穏やかに綴られています。全部で58編。元々猪熊さんの作品が好きでしたが、沢山のコレクションと文章を通じてよりその人柄に近づけた気がしました。

この、物への愛情が詰め込まれた素敵な装丁の本に魅了され、いつか自分も手に入れられたらと心に留めてはいたものの、すでに絶版の希少本で、実際に目にする機会はありませんでした。それが、こんな身近な人とお店を介して出会えるとは…。この本に載っていることと同じく、物との巡り合わせというのは何処に潜んでいるか分からない不思議なものだなと、しみじみ感じさせられた出来事でした。

1955年、ニューヨークに移り住んだ猪熊さんが、約40日間のメキシコ旅行で持ち帰ったお土産物。 『バックにある土の人形群は、祭の時、頭の上に乗せて踊るローソク帽とでもいったものである。私はこれが実際に使われているところは見たことがないが、これ自身実に子供の心のようにナイーブで、色も形も本当に私を感動させた。』(本文より抜粋)

猪熊さんがニューヨーク郊外の骨董屋で見つけた、卵を入れるための箱。木枠に丸めたボール紙をはめ込んで作られた簡素な造形の中に、美しさがある。19世紀のもの。『この箱の持つ造型的に美しいバランスと、このこわれやすい卵を輸送するために、いろいろと機能を考えた当時の人々の頭が見えていて、可愛いと言ったらおかしいかしれないが、純粋で素朴なところが心から好きである。(中略)2箱重ねてみるとちょうど高層ビルディングの様なプロポーションになる。これがもし新しいビルディングだと想像してみると、12階の手ごろの美しいプロポーションを持ったビルである。』

2022.5.27

うれしい出会い、あれこれ(13)

北日本新聞(2019年9月27日)掲載分より

筆者と妹の顔を交換した写真

「スマホアプリで顔交換」

スマートフォンで写真加工が出来るアプリは、どんどん新しいものが出ています。個人的にはあまり縁がありませんでしたが、先日ちょっとしたことから、数年前に流行した被写体の顔を交換することが出来るアプリを使ってみることになりました。

そのアプリを通して二人以上の人物を撮影すると、髪や輪郭はそのままで、それぞれの眉毛、目、鼻と口が自動的に入れ替わるというものです。場合によってはいかにも取って付けた様にもなり、それがおかしな時もありますが、うまく馴染むと、どこかで見覚えがあるような、人柄まで連想できてしまうような全く新しい人格が現れ、その面白さにすっかり引き込まれてしまいました。特に家族や友人など普段から見慣れている人同士で使うと、顔というものの影響力の強さ、奥深さを感じさせられました。また反対に、人それぞれの印象というものは顔だけではなく、髪型や服装、体格なども大きく関わっているのだという、とても当たり前のことにもあらためて気付かされました。

ちょっと真剣に考え過ぎたかもしれませんが、実際、被写体にカメラを向けた瞬間に顔が入れ替わってしまうところにシンプルな驚きや愉快さがあります。もしかすると、その画面を見ている撮影者が一番楽しいのかもしれません。

ただ、顔を入れ替えるだけと言っても、一昔前に同じことをしようとしたならば、パソコンで写真加工ソフトを使い、手作業でそれぞれの顔を切り抜き、合成する境目を馴染ませて・・・と、大変な手間と時間がかかってしまいます。こんなにも誰でも気軽に遊べるのは、顔認識の性能や画像・情報処理の技術が進んだこの時代だからこそだと感じます。

筆者(左)と誰の顔を交換したか、分かるでしょうか?

2022.5.20

うれしい出会い、あれこれ(12)

北日本新聞(2019年8月23日)掲載分より

「梨畑のカラスよけ」

8月の中旬になると、地元の呉羽丘陵に広がる梨畑では呉羽梨の収穫が始まります。収穫の時期が近づいてくると、梨畑のあちこちにはカラスよけが設置されます。目玉のような同心円の模様がプリントされている風船、光を反射するテープやディスク、鷹の形をした立体的な凧など、これまでに色々な種類のものを目にしてきました。

写真はその中の一つで、 螺旋状にねじった細長い樹脂製の板に金色や銀色の塗装がされているだけの、とてもシンプルな作りのものです。長さは50センチほど、紐でつり下げられ、風に吹かれてキラキラと光を乱反射させながら良く回っていました。ねじりの間隔は上から下へと少しずつ広くなっていて、どこか彫刻作品のような造形の美しさを持っています。右回り、左回りと回転する方向が自然と変わる事によって視覚的な動きが感じられ、きっとそれもカラスを避けるための機能として考えられているのだろうと思いました。

それらが梨畑に整然と吊り下げられ、それぞれがクルクルと回り光っている光景は、インスタレーション(空間芸術)と言うと大袈裟かもしれませんが、どこかそんな感覚にもなるような不思議な雰囲気がありました。

ちょうどその梨畑の方が作業されていたので尋ねてみると、このカラスよけはホームセンターなどで普通に売っているそうで、金や銀の他にも色があるとのことです。そして気になる実際の効果を聞いてみたところ、最初はそれなりにあるようですが、しばらくするとカラスも慣れてしまうそうで、「あっちも賢いからねぇ…」と苦笑されていました。

小さな頃から身近にある梨畑の四季折々の風景は、僕にとっての風物詩になっています。

2022.5.13

うれしい出会い、あれこれ(11)

北日本新聞(2019年7月26日)掲載分より

マンションの入り口にあった貼り紙

「東京での8日間」

今月の中旬、イラストレーターの宮崎知恵さんにお誘いをもらって、東京都現代美術館で行なわれた「TOKYO ART BOOK FAIR」(東京アートブックフェア)に、彼女の友人であるグラフィックデザイナーの高森崇史くんと一緒に参加させてもらいました。

東京アートブックフェアは、国内外から多くのアーティストやデザイナー、ギャラリー、書店が集い、画集や写真集、ZINE(ジン)と呼ばれる手製本の小冊子などの膨大な紙媒体が集まり、来場者はそれらの中から気に入ったものを求めることが出来る、今年で10回目を迎えるイベントです。4日間の会期で、3万5千もの来場者があり、初めましての方、足を運んでくれた友人や知人、店に来られたことのある方、そして東京で働いていた頃の同僚との10年振りの偶然の再会まで、数えきれない程の出会いがありました。

今回は久しぶりの東京でした。仕事で訪れる時はいつも慌ただしくなってしまうので、この機会に会いたい人を訪ねようと、フェアの後もしばらく滞在し、その間は様々な方の家にお世話になりました。フェアの会期中は知恵さん夫妻の自宅、その後は世田谷区、中野区、また小平市、多摩市、調布市と東京郊外のお宅にもお邪魔させてもらいました。ほとんどが初めて降りる駅、初めて見る街の景色、そして初めて伺う住まいにしばらくの時間を過ごさせてもらい、話をしたり、色々な物を見せてもらう中で、よりその方のことを知れたような気がしました。

東京には沢山の人が暮らしていて、沢山の駅があり、沢山の街とささやかな緑があり、そこに皆それぞれの仕事と生活があるということをあらためて感じました。新鮮で、どこか懐かしい気持ちになった東京での8日間でした。

右より、宮崎知恵さん、高森崇史くん、林(筆者)

聖蹟桜ヶ丘(多摩市)にて

2022.5.6

うれしい出会い、あれこれ(10)

北日本新聞(2019年6月28日)掲載分より

「西川さんのペーパーウェイト」

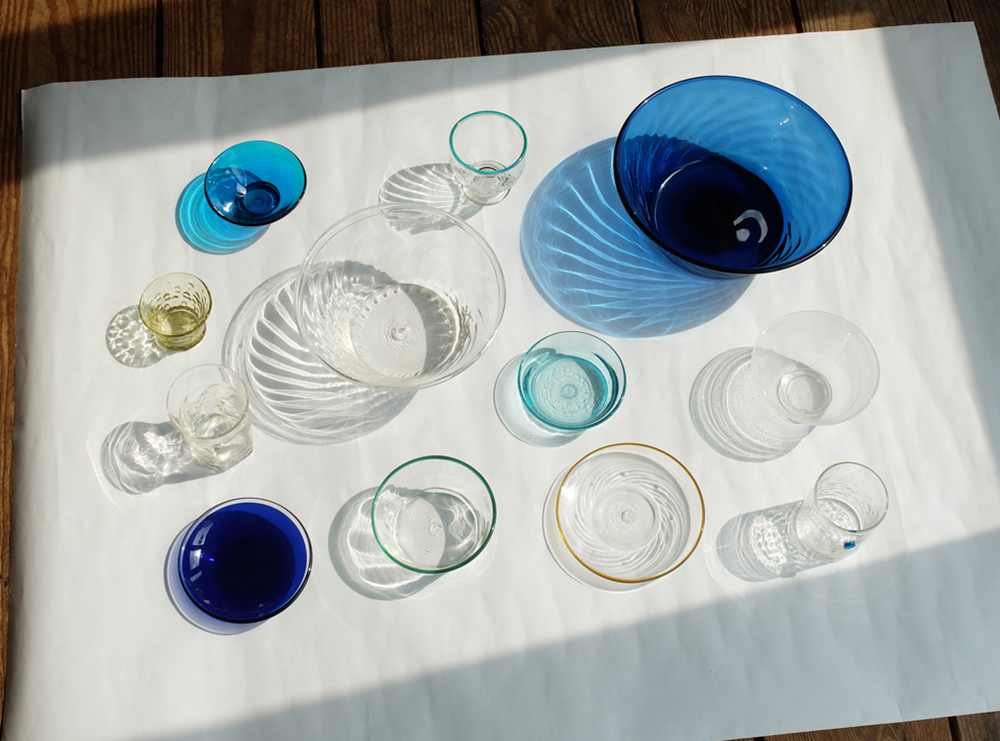

暑くなってくると小さな店の中にも涼しさを取り入れたくなり、この時期はガラスの器を仕入れに出かけます。その中でほぼ毎年、瀬戸内海に面した広島県三原市で吹きガラスをされている西川孝次さんを訪ねており、今年もつい先日伺ってきました。

西川さんの作業小屋には、柑橘収穫用のオレンジや黄色のコンテナが壁のように積み上げられていて、中には制作された様々なガラス器が入っています。そこから主にグラスや鉢、皿などを選ばせてもらうのですが、毎回出会えるかどうか秘かに楽しみにしているのが、このペーパーウェイトです。

形は角と丸の2種類、手の平に収まるくらいのずっしりとしたガラスの塊で、中には三角や丸や十字、格子状の針金など、幾何学形の金属の欠片が挟み込まれる様に入っています。至って単純な作りですが、素朴な可愛らしさとモダンな雰囲気を併せ持っていて、初めて見たときから惚れ込んでしまいました。これに光が差し込むと、ハッとするくらいに美しく表情が変わり、いつまでも見ていられます。

後に知って驚いたのですが、中に入っている金属片はこのために作られたものではなく、他の作品を作る過程で生じた切れ端や、ガラス炉の消耗部品などが使われているそうです。そんな事が出来るのも、あるものをうまく生かして自身の制作に繋げておられる、西川さんだからこそだと感じます。

こちらとしては幾つでも欲しいところですが、本来の吹きガラス仕事の合間の気が向いた時にしか制作されず、また奥様の順子さんの手助けも必要になるため、「仲が良いときじゃないと作れないんだよ」と笑って返されます。そういうところも含めて、これは隠れた名品だと思っています。

作品が入っているコンテナに貼られたメモ書き。適当に描かれた絵にも愛嬌がある。

作業小屋に下げられた自作の看板。鉄板にガラスを宙吹きする人物が切り抜かれている。西川さんは若い頃、造船の仕事をされていて、そこで金属を加工する技術を身に付けられたそうです。

2022.4.29

うれしい出会い、あれこれ(9)

北日本新聞(2019年5月24日)掲載分より

庭で見つけたアオキの葉

「緑と光の5月」

普段はなかなか晴れの日が続くことが少ないここ富山ですが、この5月はいつにも増して、気持ちの良い天気に恵まれているように感じます。街路樹のけやき並木や松川沿いの桜並木、近所の里山の木々の新緑に光がきらめき、そよ風になびいているのを見ているだけで、何だか満たされた気分になるのは、自分がそんな年になってきたから、という理由だけでは無いような気がします。

普段は結構な出不精なのですが、この澄んだ陽気に誘われて、ちょっと外を散歩してみたり、庭に出たりするようになりました。

そんなことで、庭をふらふらしていると片隅の日陰に変わった模様をした葉があることに気がつきました。手の平ほどの艶のある葉で、小さな白い斑(ふ)がたくさん入っています。細かく不規則に飛び散った斑はぼんやりと滲んでいて、それがどこか宇宙的というか、光の粒がそのまま柄になったかのように見えます。葉によっては、印画紙で作った葉っぱをしばらく放っておいたら木漏れ日が焼き付いた、というくらいに写真のように見えるものもあり、思わず見入ってしまいました。

何という植物なのかを調べてみると、アオキという常緑低木で、日本では昔から一家に一本あるような見慣れた木とのこと。確かに我が家にもずっと前から生えていたような気はしますが、ちゃんと意識して見たのは初めてでした。

この不思議な葉の模様は、一枚一枚似てはいますが、同じものは一つもありません。それは実際に揺らめく木漏れ日や風にそよぐ木の葉も一緒で、同じことの繰り返しのように見えるけれど、本当は同じ瞬間というのは一度も無く、そういうところに自然と心が惹かれるのかもしれません。

しばらくすると、真っ黒になってしまいました。

2022.4.22

うれしい出会い、あれこれ(8)

北日本新聞(2019年4月26日)掲載分より

お二人を知るきっかけとなったアルバム。

Gofish「とてもいいこと」(左) 柴田聡子「いじわる全集」(右)

「テライさんと柴田さんの歌」

店を始めてから、縁あって二人のミュージシャンと出会いました。Gofishのテライショウタさんと柴田聡子さん、どちらもシンガーソングライターです。それぞれギターの弾き語りから、柴田さんはバンドセット、テライさんはチェロとコントラバスを加えたトリオ編成と、その時々で演奏の形は変化します。

テライさんは、日常と非日常の間を漂い泳ぐような詞を、穏やかな響きをもった声で包むように歌われます。初めて見たトリオでのライブは、静かで分厚い弦楽器の音色とテライさんの歌声、そして黙々と演奏する男3名の姿に惚れました。

柴田さんのアルバム「いじわる全集」を初めて聴いた時、それまでに自分の中にあった「弾き語り」という一つの固まったイメージは、気持ちよく砕かれました。ありふれた言葉の組み合わせと単純なメロディーで、こんなに独創的で新しい世界をつくることができるのかと衝撃を受けました。

お二人の歌からは、歌というのは詞とメロディーで出来ているのだという、とてもシンプルなことに気付かされます。そして、歌というものに対してとらわれることの無い、自由で純粋な気持ちを感じます。日常の中から、歌が自然と生まれてきているような感じがします。

歌詞を少しご紹介します。

「これはベンツじゃないけど風を切る 天窓が開いて風が入る カリフォルニアみたいじゃないですか? となりのあなたはおべんとつついて」 (柴田聡子『ベンツの歌』より)

「うれしくもなくかなしくもない ただ涙が落ちる うれしくもなくかなしくもない ただ流れ落ちる」 (Gofish『祈りと祈りのすきまから』より)

来週、街なかで行なわれる「BOOKDAYとやま」での音楽祭で、お二人の歌を聴けるのがとても楽しみです。

柴田聡子さんとテライショウタさん(2017年6月)

Gofish「肺」

柴田聡子「いきすぎた友達」

2022.4.15

うれしい出会い、あれこれ(7)

北日本新聞(2019年3月22日)掲載分より

文字絵「寿」(1979年)

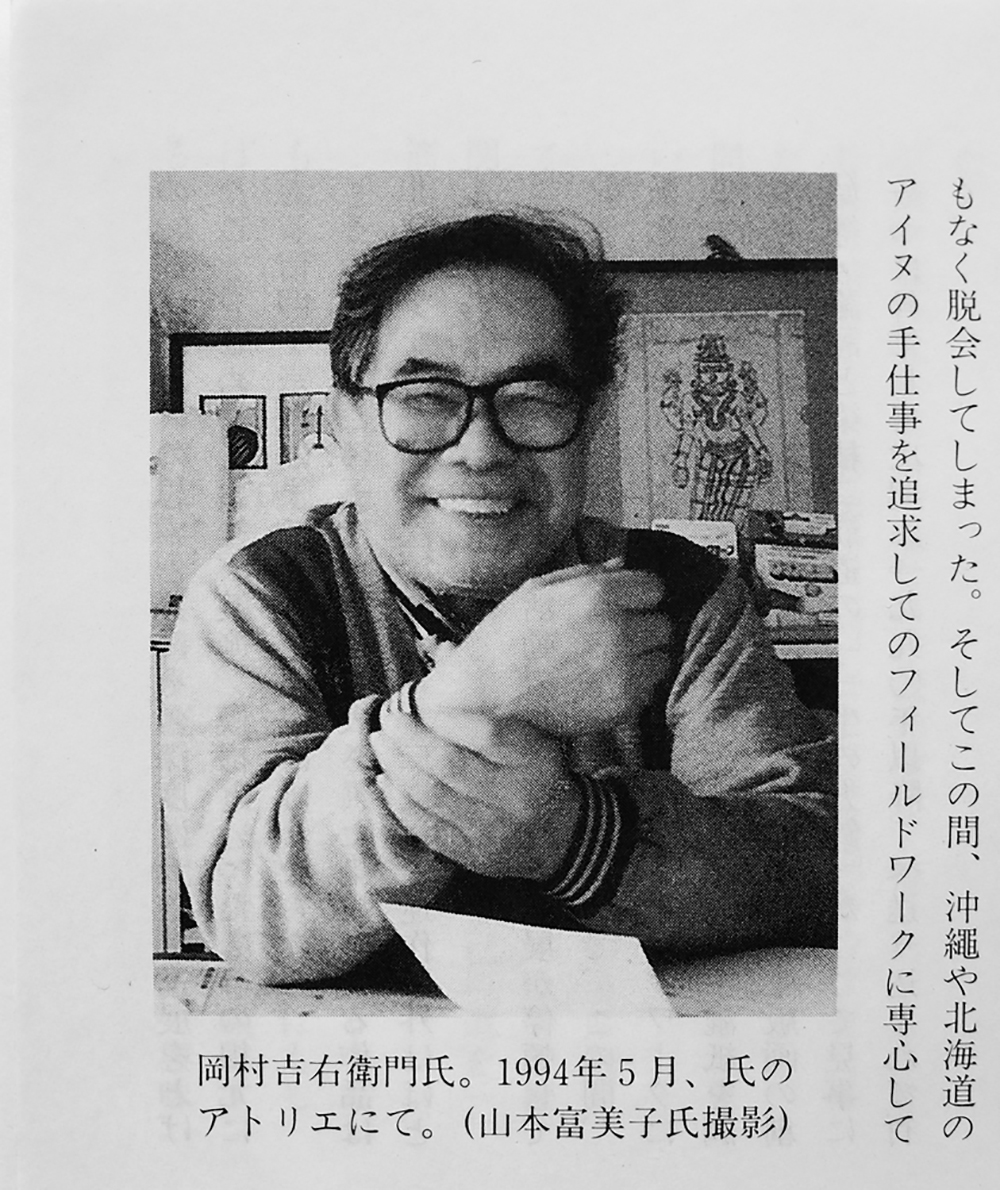

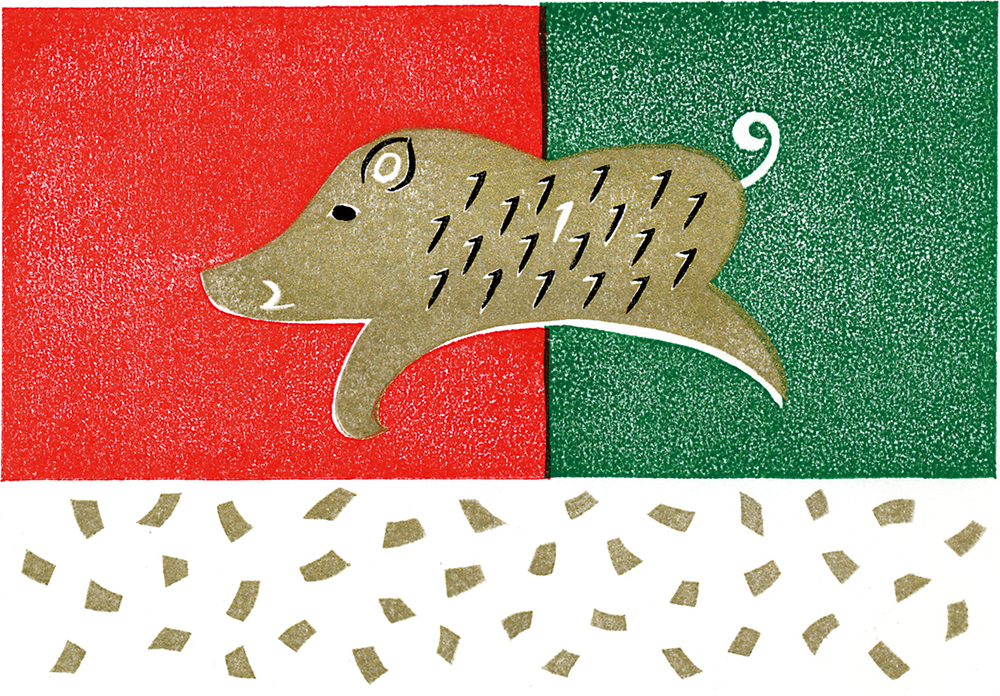

「岡村吉右衛門の型染め絵」

岡村吉右衛門(1916-2002)という名前を初めて知ったのは、10年ほど前に見た、雑誌「民藝」の過去の特集号でした。その号の表紙にもなっていた星座をテーマにした連作「十二星座」は、点描による無垢な線でかたどられた星座のモチーフが、独特な色合わせで大胆に色分けされた染絵です。まるで一作家が制作したとは思えない、どこか古代の壁画のような素朴さと神聖さ、不思議な魅力を感じました。そして、その作者の写真として掲載されていた、ジャンパーに眼鏡のおじさん(岡村さん)のとても良い笑顔に惹き込まれました。

それから岡村さんについての限られた情報をたどり、実際の作品に出会える機会にも恵まれる中で、「文字絵」と呼ばれる、文字を生き物や植物などの具象的なモチーフと組み合わせて表された型染め絵に、興味を抱くようになりました。

2年前、最終日に駆け込んだ、多摩美術大学美術館での生誕100年記念展では、数多くの文字絵が展示されていました。型染めという手法を活かし、同じ図案でも配色を様々に変えたもの、さらにその上から明るい色彩でタッチや模様がつけているもの、また紙自体もカラフルな色で染められていたり、刷毛目がつけられていたり、中にはパールのような光沢がつけられた挑戦的なものまで。それらの要素が重なり合って、型染め、そして民芸や工芸という枠をも超えた、自由でポップな独自の表現となっているように感じました。

また、念願だった「十二星座」の連作も展示されていて、実物からは多くの模索の跡が見受けられました。閉館時間まで展示室を何度も行ったり来たりしました。

創作することへの新たな力をもらって、多摩ニュータウンを抜け富山へ帰りました。

「民藝」528号表紙 「十二星座・射手座」(1996年)

岡村吉右衛門さん(1994年 / 山本富美子氏撮影)

2022.4.8

うれしい出会い、あれこれ(6)

北日本新聞(2019年2月22日)掲載分より

ムカデ(上)とヒキギリ(下)

「民映研の映像作品」

昨年の春、仙台在住のデザイナー・伊藤裕さんが、民族文化映像研究所の映像作品の上映会を店の隣のスペースで企画して下さり、「奥会津の木地師」(1976年)という作品を見ました。山から山へ移動して、椀などの木地物を作り生活していた人々を撮ったものですが、映像に収められている場面場面が驚きの連続で、大きなショックを受けました。ぜひ他の作品も見てみたいということで、先日、「うつわ-食器の文化-」(1975年)、 白川郷の合掌造りの茅葺き屋根のカヤについての作品「コガヤとともに」(1996年)の上映会をしました。

各作品についての紹介はとても書ききれませんが、「コガヤとともに」では、山で育てられたカヤを里に降ろす方法が何ともユニークで、迫力がありました。カヤ束を集めて作られた、雪の無い時期に用いる「ムカデ」、雪のある時期に用いる「ヒキギリ」と呼ばれるものを、山の斜面を利用して滑り降ろしていくというものです。

「ムカデ」は名前の通り、急斜面を滑り落ちていく姿がムカデのような独特な形。「ヒキギリ」はカヤ束を凝縮した大きな塊を作り、出だしはそれを人の手で引っ張って動かすのですが、加速がついてくると、まるでソリの様にそれらに飛び乗って滑り下りていくのです。重量もあり、場所によってはかなりのスピードが出て、時には木にぶつかったり放り出されたりもする、危険を伴う大変な仕事ですが、それすらも楽しむ皆さんの笑顔が印象的でした。

それぞれの作品に記録されている、自然と密接な暮らしの中から生まれた驚くべき知恵や技術、人々の動作や豊かな表情に見とれてしまいます。現代に生きる私は、様々なことを考えさせられました。

言葉だけでは伝えきれない、映像だからこそ感じられる力強いリアリティーがありました。

〈お知らせ〉

この春より、富山民藝協会とご近所のミニシアター・ほとり座との共同企画「映像でめぐる−自然と人びと、暮らしの記録」と題した定期上映会を行います。長い時間の中で培われてきた自然と人との深い関係性、そこから生まれた暮らしの知恵と工夫、祭りや儀礼などの生活文化を記録した国内外の貴重な映像作品を観る会です。

初回は4月3日(日)10時から、このコラムでも触れた民族文化映像研究所の「奥会津の木地師」(1976年/55分)を上映します。料金は一般/1000円、20歳以下/500円です。

ほとり座

富山市総曲輪3-3-16ウィズビル4階

076-422-0821

今後は6月、9月、12月、3月、と3ヶ月に1度、第一日曜日に開催する予定です。上映情報は富山民藝協会のホームページ、インスタグラムにてお知らせします。

協会ホームページ

協会インスタグラム

2022.4.1

うれしい出会い、あれこれ(5)

北日本新聞(2019年1月25日)掲載分より

「メキシコの民芸品」

写真は友人のデザイナー、小野寺美穂さんがメキシコで求めてきた品々です。上から時計回りに、中身がしっかりと詰まったフクロウのぬいぐるみ、動物の模様が彫られた木の実の水筒、木のおもちゃ(持ち手を握る力加減によって人形が回転します)、楕円形の小振りな入れ子の鉢(直火にかけられます)、木の実で作られたマラカス、ブリキの飾りいろいろ、そして中央は、スカートに刺繍されたグアダルーペの聖母(褐色のマリア)です。

小野寺さんは、以前仕事の関係で住んだことがきっかけでメキシコに魅せられ、日本に戻ってきてからも時間を見つけては度々訪れています。彼女はメキシコ各地で作られている素朴な民芸品が好きで、また自由な感性を持っているので、いつも何か面白いものを見つけてきては紹介してくれます。

写真はその中の一部ですが、これらを見ていると、いわゆる作家ものや職人の仕事とは次元の異なる、おおらかな空気の中で軽やかにものが生まれているように感じられます。そして作家や職人という捉え方をする以前の、暮らしともの作りが一緒になっているような、ものが作られる純粋性のようなものを感じてなりません。彼女の話では、これらの多くは道端やマーケットで売られていて、刺繍などは女性達が外でお喋りをしながら、チクチクと針を刺している光景をよく目にするそうです。

実用的なものも、飾るものも、おもちゃも楽器も、すべてが分け隔てなくものを作る楽しさにあふれていて、それがメキシコの人々の心をそのまま表している様にも思えます。

小野寺さんはこの年末年始もメキシコへ行ってきたそうで、また新たな良いものに出会ったと、嬉しいメールが届きました。

ブラウスの刺繍。たくさんの人が集まって、顔に手をやり何をしているのか分かりませんが、楽しそうです。「ヤッホー」とみんなから声をかけられているようにも見えます。

2022.3.25

うれしい出会い、あれこれ(4)

北日本新聞(2018年12月28日)掲載分より

「十二支との十二年」

今年もあと数日となりました。来年は亥年です。以前より、高岡の親戚の縁で鋳物の原型を制作しているのですが、その中にブロンズの小さな干支ものがあります。

まだ原型制作に取り組みだして間もない2007年、これから何を作ろうかという話になり、高岡では昔から干支の置物が作られていること、ちょうど翌年の子年から始められること、身近に置ける小さな干支ものがあったら良いのではないかということからスタートしました。原型の制作にはどうしても時間がかかってしまう上に、そもそもの取り掛かりも遅いので、自然と年に一つのペースとなっていきました。そんな干支ものの制作も、来年の亥が出来上がり、ようやく十二支すべてが揃いました。

原型を作るにあたって、毎回その干支の動物について見たり調べたりします。主に形の特徴を捉えるためですが、それぞれの生態や歴史についても知るきっかけとなり、それまではあまり関心の無かった十二支の面々も、深く知る程に面白く、愛らしく思える様になっていました。また、決して見栄えのする動物という訳では無く、古くから人との関わりが深いものたちが選ばれているということにも気付かされ、そこが十二支ならではの魅力だと感じています。

日本各地の郷土人形をはじめ、個性豊かな干支ものが今もいろいろ作られています。誰にも一つの干支があり、「干支もの」という世界があり、それを楽しまれている方が多くいらっしゃることは、自分にとって新鮮に映りました。

いとこの康太くん、鋳物工場の中村さん、研磨職人の大川さん、12年間ありがとうございました。次回の干支ものをどうするかは・・また来年になってから考えようと思います。

干支の原型と併せて制作していた版画。毎回その年(西暦)の数字を図案の中にしのばせた。

2022.3.18

うれしい出会い、あれこれ(3)

北日本新聞(2018年11月23日)掲載分より

祖母が持っていた小さな蓋物(径約7センチ)

「蓋物の魅力」

この独楽模様の小さな陶器の蓋物は、私の祖母が30年程前に、今の林ショップがある場所で営業されていた「きくち民芸店」にて求めたものです。蓋物はいつも祖母の身近に置いてありました。小さな頃からこの可愛らしい蓋物がとても好きで、こっそり持ち出しては眺めたり触ったりしていた記憶があります。

蓋物は、中に何かを収めるという楽しみと、蓋が付くことによって生まれる愛嬌のある形に独特の魅力を感じます。ものによっては帽子を被っているようにも、家や建物のように見えたりもします。さらにその形に色や模様まで加わると、その種類には限りがありません。

実用品としての陶器の蓋物は、プラスチックやガラス容器などによって現代の生活ではすっかり必要の無いものになってしまいました。それでも自分の持ち物の中に着実に増えているのは、どこか心の拠り所となるような、出来ることなら中に入ってしばらく時間を過ごしてみたいと思わせられるような、不思議な包容力と優しさを秘めているところがあるからだと感じます。同じ焼物でも食器とはまた世界の異なる、どことなく神聖な雰囲気を持っています。沖縄ではお骨を入れるものとして、厨子甕(ジーシガーミ)という家の形をした素朴で立派な蓋物が昔から焼かれていますが、そこにも同じような気持ちがあるのではないでしょうか。

祖母が求めたこの蓋物は、現在も鳥取で作陶されている岩井窯の山本教行さんが作られたものでした。この蓋物がきっかけとなり、店を始める際、きくち民芸店の菊地さんに山本さんの窯へ連れて行ってもらいました。その時見せて下さった作品の中にも、心ときめく素敵な蓋物がありました。

岩井窯の喫茶HANAで使われているシュガーポット

2022.3.11

うれしい出会い、あれこれ(2)

北日本新聞(2018年10月26日)掲載分より

袖部分。一枚の長方形の生地を、上下で折り返して形が出来ている。斜めに折り返すことによって生まれる縞模様の変化が美しい。

「漁師の仕事着」

今回ご紹介させてもらうのは、富山市内で染織をされている豊田栄美さんの持ち物です。栄美さんの仕事場の壁には、アフリカの祭司が羽織るダイナミックな装束や、アメリカインディアンによって織られた幾何学模様の敷物などが気持ちよく掛けられていて、その中にこの着物もありました。

他のものは刺繍が施されていたり色数があったりするのに対して、それはどこの国のものなのかも検討がつかないくらいにあっさりとして、特徴的な所が見当たりません。しかし、控え目な中に凛とした存在感があり、心引かれました。そして、それが日本の対馬(長崎県)のもの、しかも漁師の仕事着であったと聞いて驚きました。

生地は麻の生成りに藍の細い縞模様で、目が詰まりしっかりとしています。短めの袖は縞模様の縦横の変化と、小さく絞られた濃紺の袖口がさりげないアクセントになっていて、モダンな印象を与えています。よく見ると、袖部分は一枚の長方形の生地を、上下で折り返して縫い付けてあるというとてもシンプルな作りで、縞模様の変化は斜めの折り返しによって出来たものでした。袖元が広ければ腕を動かしやすく、袖口は小さな方が作業の邪魔にならないでしょう。そして縞模様は無地に比べ、汚れを目立たなくしてくれます。仕事着としての実用性を考えられた結果、自ずと出来上がった形だったのです。

栄美さんはこの仕事着を眺めていると、漁師の家族が麻糸を紡ぎ、生地を織り、それを縫い合わせて着物を仕立てた過程や光景が目に浮かぶそうです。

生活の中の素朴な知恵と工夫によって、ここまで洗練された気品と美しさを持ったものが、自然と生まれていたということに深く感動しました。

2022.3.4

うれしい出会い、あれこれ(1)

北日本新聞(2018年9月28日)掲載分より

「黒猫の絵付けの植木鉢」

まず最初にご紹介させてもらうのは、この陶製の植木鉢です。出会ったのは友人の木工作家、前田宗行くん宅のお手洗いでした。観葉植物を入れて窓際に置いてあったこの鉢(写真左)を一目見て、背中を丸めてちょこんと座りこちらを見ている、何となくとぼけた雰囲気の黒猫に心奪われてしまいました。

一体どこで手に入れたのかと尋ねると、何と100円ショップとのこと。そしてもう1つあるそうで、見せてくれたのは色違いのもの(写真右)でした。同じ絵柄ではありますが、よく見ると黒猫の形や顔つきが微妙に違っていることから、絵は一つ一つ手で描かれている様です。

決して丁寧な絵付けとは言えませんが、何とも言えないおおらかさがあり、単純な姿に猫らしさが良く表されています。また、目には透明な水色の釉薬がかけられ、猫の周りは釉薬が四角く抜かれて窓枠の様に見立てられていたりと、簡素な中にもささやかな見所があります。

価格のことを考えると、手間をかけずにとにかく沢山の数を作らないといけないでしょうから、上手く描こうとか、可愛く描こうという意識が自然と無くなって、結果としてこのようなてらいの無い絵付けが生まれてきたのだと思います。作られているのはきっと海外の国ではないでしょうか。

それからというもの、前田くん宅を訪ねる度にこの植木鉢を見せてもらい、数ある商品の中からそれを見つけてきたことを褒めてばかりいたので、そのうち彼もどうしようもなくなったのか、ある日プレゼントしてくれたのです。本当に嬉しい限りでした。

こうして今では身近にあるこの鉢を眺める度に、こちらの勝手な想像ではありますが、異国の工房でもくもくと仕事をしている人々の姿が浮かびます。

2022.2.25